শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর সমকালীন থাকাটা যেমন জরুরি তেমনই সময়কে আপন করে নিয়ে চলাটাও প্রাসঙ্গিক। কথাটি অন্যভাবেও বলা যায়, আপন আত্মজগৎকে নানাভাবে প্রসারিত করাটাই শিল্প চর্চা। কিন্তু তাহলেই কি শিল্পকর্ম আধুনিকতার মর্যাদা লাভ করে? ব্যক্তির অন্তর্গত মনোজগৎকে কেন্দ্র করেই আধুনিক চিত্রকলা শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ইউরোপে আধুনিক চিত্রকলায় ব্যক্তির মানবিক বিকাশ ঘটতে থাকে সামন্তচিন্তার বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহরূপেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সেই রূপ আরও প্রসারিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে। একদিকে নগরের বিকাশ যেমন দ্রুত ঘটতে থাকে, তার ফলে নাগরিক জীবনে নেমে আসে আশা-হতাশা, দুঃখ-বেদনা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, ক্ষয়-অবক্ষয়, একাকিত্ব-বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে চিন্তার ভরকেন্দ্র ছেয়ে যায় যুক্তির ঘাত-অভিঘাত, ক্লেদ-যন্ত্রণা, মনোবিকলনসহ নানা উপাদানে। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলার উন্মেষ একেবারে সেই সময় না হলেও আধুনিকতা সেই একই ভরবিন্দু থেকেই। এই উপক্রমণিকা আসলে আকাডেমি অব ফাইন আর্টসের নর্থ, ওয়েস্ট এবং নিউ সাউথ গ্যালারি জুড়ে “চতুর্ভূজ”-এর সাম্প্রতিক প্রদর্শনীর ২৬টি অ্যাক্রেলিক সম্পর্কে কথা শুরুর আগের কথা। প্রদর্শনীতে আরও ২১টি ড্রয়িংও ছিল।

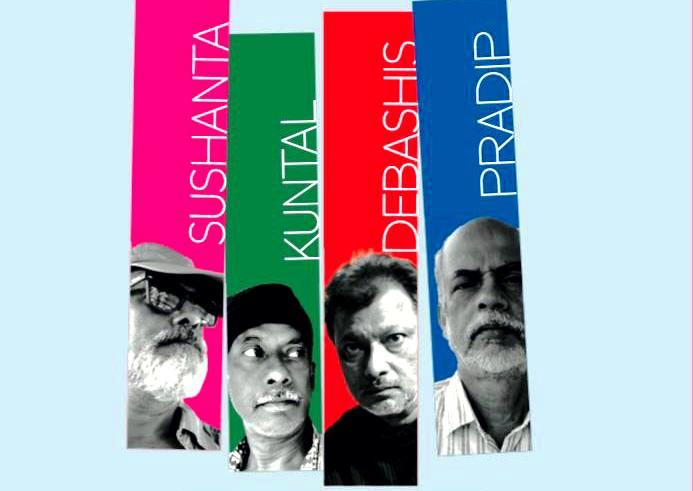

আমরা জানি, চতুর্ভুজ হল একটি জ্যামিতিক আকৃতি, যা চারটি বাহু নিয়ে তৈরি এবং একটি সরলরেখার পরিকল্পিত আকৃতিও বটে। চতুর্ভুজ যেমন; আয়ত, বর্গ, রম্বস, সামন্তরিক, ট্র্যাপিজিয়াম হয় তেমনি প্রদীপ ঘোষ, সুশান্ত কর্মকার, দেবাশিস ধারা ও কুন্তল দত্ত- এই চার চিত্রকর মিলে ‘চতুর্ভূজ’ শিল্পী সমন্বয় হলেও তাঁদের প্রত্যেকের কাজের চরিত্র ও প্রকৃতিতে বিভিন্নতা অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি চতুর্ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ও কোণের মাধ্যমে যেমন বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায় ‘চতুর্ভূজ’-এর শিল্পীদের চিত্রপটগুলির উপর চোখ রাখলেও তাঁদের স্বতন্ত্রতা ও বিশিষ্টতা সহজেই বোঝা যায়। অর্থাৎ চারজন শিল্পী যে আবেগ, অনুভূতি, ভাবনা ইত্যাদি প্রকাশে যেভাবে রঙ, আকার, রেখা এবং গঠন ব্যবহার করে একটি দৃশ্য তৈরি করেছেন, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন, রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাঁদের চিত্রপটে যে শৈলী, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক প্রতিফলিত সেখানেও তাঁদের বিশিষ্টতা ও অনন্যতা সুস্পষ্ট।

যেমন, শিল্পী প্রদীপ ঘোষ তাঁর ক্যানভাসে যে নিসর্গের রূপ গঠন করেছেন তা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য বা একটি নির্দিষ্ট স্থান বা দৃশ্য থেকে নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণমালা সৃজন নয়। তাঁর প্রকৃতির স্বভাব ও রূপে কেবলমাত্র নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের আবেগ ফুটে ওঠেনি কিংবা সঙ্গীহীন, নিরাসক্ত ভাবনারও অবকাশ নেই। তাহলে প্রদীপের নিসর্গ শিল্পকর্ম কোন রূপের প্রতিভাস? আধুনিক চিত্রকলার তো নানা ধারা, তবে আধুনিকতার মূল ভিত বাস্তববাদী চিত্রকলা হলেও, তার অনন্যধারা বিমূর্ততা। প্রচলিত তত্ত্বের ধারণা, শিল্পের প্রাচীন প্রবণতার সর্বশেষ প্রকাশ বিমূর্তবাদী চিত্রকলা। যা মূলত অবস্তু বা বস্তুর রহস্য বা অধরাকে ধরার অভিপ্রায়। আবার আধুনিক চিত্রকলার আরেক উন্মেষ হল বাস্তবতার সঙ্গে বিমূর্ত জগতের সম্বন্ধ স্থাপন। যা শিল্পকে বাস্তব অনুষঙ্গের সঙ্গে রহস্যময় নতুন মিলনকোঠায় পৌঁছে দেয়। আমার বিবেচনায়, প্রদীপের শিল্পীমানস বাস্তব অনুষঙ্গের সঙ্গে রহস্যময় প্রকৃতির গভীরে ধ্যানস্থ। তিনি প্রকৃতিতে আশ্রয় খুঁজছেন, রহস্যের খোঁজ করছেন। প্রাকৃতির রূপ আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছেন প্রকাশের নিজস্ব আত্মপরিচয়।

অন্যদিকে শিল্পী সুশান্ত কর্মকারের ক্যানভাসগুলি; যদি abstract blur অথবা বিমূর্ত ঝাপসা কিংবা abstract fuzziness এমনকি abstract vagueness-ও হয়, যেখানে শিল্পী কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা ধারণা প্রকাশ না করে, বরং একটি অস্পষ্ট বা ঝাপসা বাস্তবতাকে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি বা আবেগ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেখানে একটি বিষয় বা ধারণা থেকে অপ্রয়োজনীয় বা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে রেখে সরলীকরণ করতে চেয়েছেন। তবে তাঁর চিত্রকল্পের ভাষা কিন্তু সরল এবং সহজ, যদিও তিনি বাস্তবতার কেন্দ্রে থেকে রহস্যঘেরা মানসিক অভিব্যক্তির এক নিরবচ্ছিন্ন রূপ ফ্যটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। সেই রূপ সহজ বাস্তব নয়। তাঁর ক্যানভাসে বাস্তবতাকে প্রকৃতির অখন্ড রূপ মনে হয়। দর্শনের ক্ষেত্র থেকে বলা যায়, প্রকৃতিমাত্রই বিমূর্ত। আর বিমূর্ত ভাবের অর্থ দিলেই আমরা বলি ভাষা। সেটা চিত্রকলার কিংবা যে কোনো ভাষার রূপান্তর মাত্র। আদতে বিমূর্ত চিত্রকলায় দুটো কাঠামোর ওপর বস্তুর প্রকৃতি নির্ভর করে। প্রথমত বস্তুর সহজ বাস্তব রূপ ধরা, দ্বিতীয়ত বস্তুর বাস্তব রূপকে অপরিচিত বা রহস্যাবৃত করা। সুশান্ত তাঁর ক্যানভাসে বিমূর্ত রূপের দুটি বিন্যাসকেই ধরতে চেয়েছেন। বলা ভাল বাস্তব বস্তুর বাস্তবতাকে তিনি আড়াল করে রহস্যময় দৃশ্যকল্প এঁকেছেন।

শিল্পী দেবাশিস ধারার চিত্রকর্মে আবার নানাবিধ বিষয় ও তাদের প্রক্রিয়া জায়মান। তাঁর ক্যানভাসের দৃশ্যকল্পে আমাদের বস্তুজগৎ থেকে আহরিত অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর নিজস্ব কল্পনা আর বাস্তবতা দিয়ে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের কথানুযায়ী ক্যানভাসের ধরা থাকে কীভাবে শারীরিকতা ক্ষমতায়ন করে, কাঠামোর মধ্যে আলোচ্য হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা এবং সংস্কৃতি: যৌনতার ভারগ্রস্ত দৃষ্টি, ভঙ্গুর স্থাপত্য এবং মনস্তাত্ত্বিক ছায়াগুলিকে ভালোবাসে যা আমাদের আবদ্ধ করে বা ভেঙে দেয়। এইভাবে মানুষের বাস্তব জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত বোধকে রঙ-রেখায় মেলে ধরেন। আর লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কল্পনার রহস্যে নিয়ে যান। যেন বস্তু ঠিক বস্তু নয়, বস্তু যেন শূন্য সংবেদনশীল প্রকৃতিতে শয্যা পেতে আছে। তাঁর শিল্পকর্ম সংবেদনশীল, তবে আবেগের আতিশয্য নেই। আছে সংবেদনশীলতার পরিমিত রূপ। ক্যানভাসে রঙের ব্যবহারেও সংবেদনার প্রশান্তি। তবে ক্যানভাসগুলি যন্ত্রণাক্লিষ্ট অস্থিরতার একই সঙ্গে রহস্যময় সৌন্দর্য রূপে জায়মান, যা কিনা বিষণ্ন সুন্দর!

‘চতুর্ভূজ’-এর প্রদর্শনীতে শিল্পী কুন্তল দত্তর ক্যানভাসও বিশেষ আকর্ষনের দাবীদার। আমরা জানি নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে শিল্পে বস্তুর সরল উপস্থাপন আনন্দদায়ক। কারণ, বিষয়টি স্থির জীবনের মতো বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। ফলে বস্তু বা অবয়বের সরল আকার নিছক বাস্তব দশার প্রতিফলন। কিন্তু কুন্তলের ক্যানভাসে বাস্তব অবয়বের সরল কাঠামো ভেঙে গিয়ে বস্তুর স্থির জীবন অন্য এক মাত্রায় হাজির হয়, অবয়ব প্রতীকীভাবে অপরিচিত হয়ে ওঠে, যা কিনা এক ধরণের সৃজন আর মানসিক সত্তাকে নিরবচ্ছিন্ন রূপের কাছে নিয়ে যায়। ক্যানভাসে শিল্পী বাস্তব অবয়বকে যেভাবে রঙ ও আকার গঠনে প্রতিবিম্বিত করেছেন তাতে তাঁর শিল্পের উদার সৌন্দর্য অন্য রুপ ধারণ করেছে। ক্যানভাসে বস্তু ভাবের প্রকৃতি শিল্পীর সহায়ক। ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যেন প্রকৃতির অবয়ব বা অবয়বহীনতার ভেতর এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে চলতে থাকি। এমনও মনে হয়, অনুভূতি অর্জনের এক নতুন দিক। বস্তুতপক্ষে প্রকৃতি এখানে শূন্য। যেন প্রকৃতিশূন্য সময়ের প্রতিচ্ছবি দেখছি আমরা। চিত্রকলার অবয়ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে সামনে রেখেও এমন শূন্যতা সৃষ্টি করা বিমূর্ত চিত্রকলার ক্ষেত্রে শিল্পীর শক্তিসত্তার পরিচায়ক।