সালাম, রফিক, বরকত-নামগুলি বাঙালি বছরে একবার হলেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারণ করেন।অথচ কানাই লাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হীতেশ বিশ্বাস, কুমুদ রঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, সুকোমল পুরকায়স্থ, কমলা ভট্টাচার্যের নামের সঙ্গে এক শতাংশ বাঙালিও তেমন ভাবে পরিচিত নন। তবে বাঙালিইএকমাত্র জাতি যে তার মাতৃভাষার জন্য রক্ত ঝড়িয়েছে, প্রাণ সঁপেছে। আমরা গর্ব করে বলতেই পারি যে, আমরাই একমাত্র জাতি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, বরকতদের বুকের তাজা রক্তে ভাষা দিবস বা শহীদ দিবস স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতিসংঘের থেকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর স্বীকৃতি আদায় করেছে।

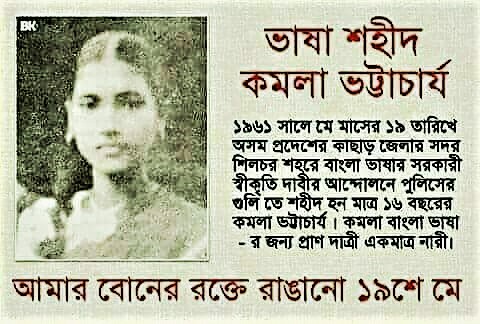

কিন্তু কতজন বাঙালি ১৯৬১ সালের ১৯ মে দিনটিকে স্মরণ করেন। অথচ সেদিনও আসামের বরাক উপত্যকায় তৎকালীন অবিভক্ত কাছাড় জেলার শিলচরে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ১১ তরুণ বাঙালি আত্মাহুতি দিয়েছিল। সেই সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা বাংলা ভাষা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের সেই লড়াইয়ে তরুণদের পাশাপাশি এক তরুণীও আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। বাঙালি নারী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী কমলা ভট্টাচার্য পৃথিবীর প্রথম শহীদ নারী ভাষা সৈনিক।

কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যেন এই টুকেতেই থমকে গিয়েছে। কেবল তাই নয়, আজও ৬১-এর ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা শহীদের মর্যাদা পাননি। এমনকি আজও প্রকাশিত হয়নি ১৯ মে-র ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে গঠিত বিচারপতি গোপাল মেহেরতরা কমিশনের রিপোর্ট। কেবল শিলচরের তারাপুর রেলস্টেশনে টাঙানো হয়েছে শহীদদের নাম ছবি, স্থাপিত হয়েছে শহীদবেদী। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ভোট বড় বালাই।আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তাই বিধানসভা ভোটের আগে আচমকা শিলচরের ভাষা আন্দোলনে কংগ্রেসের অবদান দাবি করে বসেন।তিনি জানান,সেই সময় বরাকের কংগ্রেসের কর্মীরাও আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। একথা ঠিক যেসেদিনবরাকের আপামর মানুষভাষা আন্দোলনে পথে নেমেছিলেন। তার মধ্যে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারাও ছিলেন। কিন্তু সেই আন্দোলনে দল হিসেবে কংগ্রেসের যোগদানের প্রশ্ন কোথা থেকে আসে, যেখানে ভাষা আন্দোলনটাই ছিল আসামের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে।

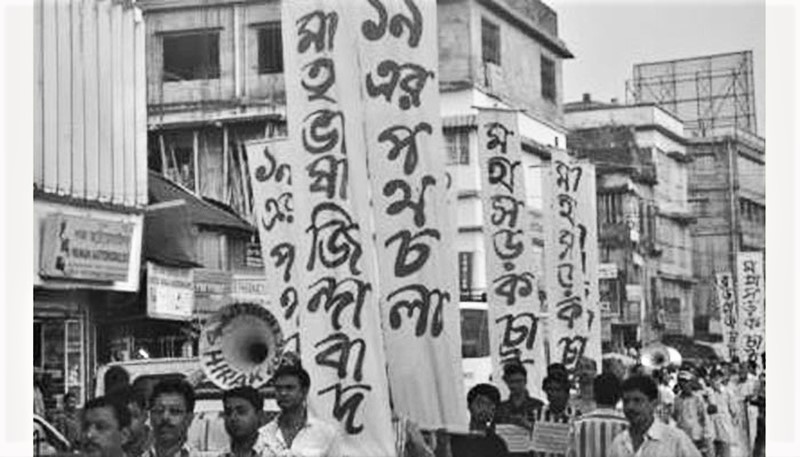

ব্রহ্মপুত্র ও বরাক মূলত দুই নদের অববাহিকা অঞ্চলে বিভক্ত আসাম।কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থান নয়, দুই নদের অববাহিকা অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতির মধ্যেও বিস্তর ফারাক। মিজোরাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয় ও বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা বরাকে অসমিয়া নয়, সবাই কথা বলেন বাংলায়। সংস্কৃতিও বাঙালিদের মতোই। কিন্তু বরাকের বাঙালিদের ওপর প্রথম থেকেই অসমিয়ারা দাদাগিরি চালিয়ে আসছেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস ১৯৬০ সালে সিদ্ধান্ত নেয় গোটা রাজ্যে অসমিয়া ভাষাকেই সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হবে।প্রতিবাদে ফেটে পড়েন বরাকের বাঙালিরা। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে গোটা বরাকজুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। এই আন্দোলনকে দমন করতে মুখ্যমন্ত্রী বিমল প্রসাদ চালিহা একমাত্র অসমিয়া ভাষার সরকারি স্বীকৃতির জন্য ১০ অক্টোবর বিধানসভায় বিল আনেন। কংগ্রেস সরকারের তীব্র বাঙালি বিদ্বেষের প্রতিবাদে বরাক উপত্যকাজুড়ে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় কাছাড় গণসংগ্রাম কমিটি।১৪ এপ্রিল বরাকের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে পালিত হয় সংকল্প দিবস। ১৩ এপ্রিল গণসংগ্রাম কমিটির নেতা রবীন্দ্রনাথ সেন ১৯ মে ১২ ঘণ্টার হরতালের ডাক দেন। আন্দোলনের গতি তরান্বিত হলে আসাম সরকারের দমন-পীড়নবাড়তে থাকে। আন্দোলন দমানোর জন্য পুলিশ, আধা-সেনা নামে। অদ্ভুতভাবে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সেদিন ছিল নীরব দর্শক।এদিকে বরাক উপত্যকা নিরাপত্তা বাহিনীতে ছেয়ে যায়। ১২ মে থেকে আসাম রাইফেলস জওয়ানেরা শুরু করেন ফ্ল্যাগ মার্চ। ১৮ মে গ্রেপ্তার হন রবীন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত দাশ, বিধুভূষণ চৌধুরীসহ ভাষা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা।

১৯ মের সকাল থেকেই সত্যাগ্রহীরা অহিংসভাবে হরতাল পালন করছিলেন। দুপুরবেলায় শিলচরের তারাপুর রেলস্টেশনে এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীরা আচমকা ১৭ রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ন’জন ভাষাসৈনিক। পরে আরও দুজনের মৃত্যু হয়। শহীদ হন, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হীতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আরও ২৪ বছর বেঁচে ছিলেন কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস। এই আন্দোলনের পর বরাকে বাংলা ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। ব্যাস ওই পর্যন্ত। বিচারপতি গোপাল মেহরোত্রার তদন্ত কমিশন সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ না করলেও উল্লেখ করা হয়, অসমিয়ারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কামরূপ জেলায় বাঙালি অধ্যুষিত প্রায় পঁচিশটি গ্রামে আক্রমণ চালায়, ৪ হাজার ৭৭ ঘরবাড়ি লুটপাট করে এবং ৯ জন বাঙালিকে হত্যা করে।

ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা দিবস বলতে আমরা শুধু ২১ ফেব্রুয়ারির দিনটিকেই স্মরণ করি। ১৯৬১ সালের ১৯ মে দিনটিতেবরাক উপত্যকার সেই ভাষা আন্দোলনের কথাভুলেই থাকি। সেদিনের ভাষা সৈনিকদের আত্মত্যাগ কি স্মরণযোগ্য নয়, তাদেরপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কি কোনও প্রয়োজন নেই? কেবল ৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি নয়ভাষা আন্দোলনের আরেক স্মরনীয় অধ্যায় ৬১-র ১৯ মে।

8 Comments

শহীদদের স্মরণ করে জানাই – সত্যিই বিস্মৃত অতীত। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ?

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা। যেভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণ করি ১৯ মে নয় কেন।

এই ঘটনাটা নিয়ে দুটো প্রশ্ন আছে। উত্তর কিছুটা খুঁজেছি, কিন্তু মীমাংসাজনক ভাবে পাইনি। আপনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেন, আবেগ মুখ্য নয় তাই ভরসা করে প্রশ্ন টা করছি। যদি অবান্তর প্রশ্ন মনে হয়, তাহলে মার্জনা করবেন।

১) যদি পাকিস্তানের শাসকের উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করতে আপত্তি করে থাকি, ভূমিপুত্র দের ভাষা বাংলাকেই বরণীয় মনে করি, তাহলে আসামে অসমীয়া কে অফিসিয়াল ভাষা করার দাবির বিরুদ্ধেই বা কেন আন্দোলন হল ? বাঙালি উদ্বাস্তুরা এসে ডেমোগ্রফি পাল্টে দেওয়ার আগে গোটা আসাম জুড়ে কোন ভাষা সংখ্যাগুরুর ভাষা ছিল? ভূমিপুত্র এর ভাষা কি ছিল? বরাক আলাদা করে ধরলে বাংলাই হয়ত, কিন্তু বরাক যখন আসামের অংশ, তখনকার পরিস্থিতি কি? মানে আজকের বাংলা তেও তো বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রাবল্য, অথচ তাও ত সে সব ভাষা আমাদের অফিসিয়াল ভাষা হয় না । যেটা বুঝতে চাইছি যে এই আন্দোলনের মোরাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট কতটা জায়েজ ছিল ?

২) কমলা ভট্টাচার্য কে নিয়ে যতটা পড়েছি, ওঁর পরিচিতদের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি, কোথাও কোন রাজনৈতিক বোধ তৈরি হওয়ার কথা পাইনি। আগে থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, বা সেই নিয়ে আগের কোন আলাপ আলোচনা এইসবের কোন প্রমাণ তাদের ভাষ্য থেকে পাইনি। সে বয়সও ওঁর হয়নি হয়ত, সেই পারিপার্শ্বিকও পেয়েছিলেন কি ? বরং অনেকটা মনে হয়েছে যেন হুজুকে পরে রেল রোকোতে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। তাহলে কি শুধুই ক্যানন ফড়ার হয়ে উনি এত ছোট বয়সে প্রাণ দিলেন ? এই ধারণা টা ভুল প্রমাণিত হলেই অবশ্য খুব খুশি হব। ওঁর আন্দোলনে যোগ দেওয়া কতটা সক্রিয় চয়েজ সে বিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্য থাকলে একটু সন্ধান দেবেন প্লিজ?

আপনার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান একশো ভাগ। এবার জানাই বরাকের লোকসংখ্যা ৪২ লাখেরও বেশি। সেই সময় বরাক উপত্যকায় প্রায় চল্লিশ লক্ষাধিক নাগরিকের বসবাস ছিল, যার মধ্যে আশি শতাংশই ছিল বাঙালি। এছাড়া আসামের অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙালিদের ব্যাপক বসবাস ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নীলনকশার অংশ হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ওপর ‘অসমিয়া জাতীয়তাবাদী’ ধ্যান-ধারণাকে চাপিয়ে দেয়ার বীজ রোপণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিকদের উসকে দেয়।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরও সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অসমিয়া নাগরিকদের ভেতর এমন মানসিক দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা ভর করে যে, অগ্রসরমান বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতি হয়তো একদিন অসমিয়া যুবকদের শুধু কর্মসংস্থান দখলই নয়, পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবে। এ ধরনের মানসিক ভীতি থেকে আসামের রাজনৈতিক শাসকরা ১৯৪৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। এসময় তারা অসমিয়াদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ভাষা-নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে Assam (official) Language Act (ALA-1960) নামে একটি অ্যাক্ট আসাম প্রাদেশিক পরিষদে পাস করিয়ে নেয়।

এই ইতিহাসটা, অসমীয়ারা যে এই ভয়েই কাজটা করেছিলেন সেটা তো একদমই ঠিক। তার পিছনে কারণও ছিল। প্রথমে চা বাগানের কুলি আর মুসলমান চাষীদের ইংরেজরা জমি সাফ করিয়ে চা বাগান / চাষের জমি তৈরির জন্য নিয়ে গেলেও, ১৯০১ এর থেকে দলে দলে বাঙ্গালী গিয়ে সেখানে বাস করতে শুরু করছিলেন। আসামের ইমিগ্রেশনের ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায়। এবং আকাশে নাক বেঁধে চলা বাঙালি কিন্তু নিজেদের সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত ভেবে পাশের মানুষকে হ্যাটা দেওয়ার কাজটা খুব ভালই পারত। তবে তারপরেও ১৯৫১ র সেন্সাস বলে আসামে অসমীয়াভাষী ৪৫.৫২% আর বাংলা ভাষী মাত্র ১৩.২৫%। সেটা ১৯৬১ তে বেড়ে হল অসমীয়া ভাষী ৬৭.৫৮% আর বাঙ্গালী ২০%। তারপরেও যখন সেখানে বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলন করেন, তখন কেমন মনে হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও যদি সাঁওতাল, নেপালি প্রমুখ ভাষা ভাষীরা বাংলাকে সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে স্ব্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে গেলে আমরাই কি বলতাম?

এই ধরনের লেখার মধ্যে দিয়েই আমরা বারবার স্মরণ করব ওঁদের।

আপনার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান একশো ভাগ। এবার জানাই বরাকের লোকসংখ্যা ৪২ লাখেরও বেশি। সেই সময় বরাক উপত্যকায় প্রায় চল্লিশ লক্ষাধিক নাগরিকের বসবাস ছিল, যার মধ্যে আশি শতাংশই ছিল বাঙালি। এছাড়া আসামের অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙালিদের ব্যাপক বসবাস ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নীলনকশার অংশ হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ওপর ‘অসমিয়া জাতীয়তাবাদী’ ধ্যান-ধারণাকে চাপিয়ে দেয়ার বীজ রোপণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিকদের উসকে দেয়।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরও সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অসমিয়া নাগরিকদের ভেতর এমন মানসিক দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা ভর করে যে, অগ্রসরমান বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতি হয়তো একদিন অসমিয়া যুবকদের শুধু কর্মসংস্থান দখলই নয়, পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবে। এ ধরনের মানসিক ভীতি থেকে আসামের রাজনৈতিক শাসকরা ১৯৪৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। এসময় তারা অসমিয়াদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ভাষা-নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে Assam (official) Language Act (ALA-1960) নামে একটি অ্যাক্ট আসাম প্রাদেশিক পরিষদে পাস করিয়ে নেয়।

Swati Roy র যথার্থ প্রশ্ন প্রাদেশিক আধিপত্যকামী যেকোনও মানুষ ছাড়া আর সবাইকেই ভাবতে বাধ্য করবে।

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের সমাজবিপ্লব চেতনা নব্বইয়ের দশকে ঘূর্ণির ঘুরপাকে কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন কেন্দ্র করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল শোভন সোম র নিবন্ধে ভর করে,আর ঠিক তখনই প্রস্তুতির পথে ১৪০০ সালের বাঙালির নববর্ষ উদযাপন কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পথিকৃতদের প্রাধান্য দেবার বিরোধিতা নাহলেও বিকল্প একটা পশ্চিমবঙ্গীয় আপন ধারার উৎস হিসেবে,এবং সবাই জানেন যে আন্দোলনের পক্ষে জনতার আহ্বান সবসময়ই শহীদকন্ঠ জোরালো না করলে চলে না, এখনও বাঙালি নিজের ভাষার ভিত্তিস্থাপনে দ্বিদলীয় চাপানউতোরে বৎসরান্তে একবার কাছাখোলা হয়ে কেঁদে ভাসান, অসম থেকে পশ্চিমবাংলার উভবিধ বসবাসকারীদের জনাকয়েক মধ্যবয়স্ক কমিউনিস্ট পার্টিজানরা কলার ভেলা ধরে এই একদিন সুইমিং পুলে সাঁতার শেখার জন্য হাতপা ছোঁড়ার অভ্যাস করেন,সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার যারা ছিলেন প্রাঞ্জ বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তারা কিন্ত সেই ভয়ঙ্কর ভাষাদাঙ্গার আগে বা পরে অসমে বাংলাভাষার প্রাধান্য বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথেই বিশ্বাস করতেন,কারণ তখন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিন্যাস মানার মতন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল,একদিকে বিহার পাশেই উড়িষ্যার প্রচুর পরিমাণ ভূখন্ডের মালিক ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভূত বাঙালি জমিদার পরিবারগুলো,বাঙালির পক্ষ থেকে কেউ সম্পত্তি বদলাবদলির সরকারের কাছে আবেদনের দাবী না করে দাম্ভিকতার কারণে নিজেদের বাঙালি স্বত্ব বজায় রাখার ফল কি হয়েছিল তা সবার জানা

এতবছর কেটে যাবার পর যখন ভাষাভিত্তিক রাজ্য সুসংবদ্ধ রূপ পেয়েছে তখন মাঝেমধ্যেই বাঙালির সবকিছুই এখনও আমার বলে বুক চাপড়ানো হাস্যকর,

ধরুন যদি কলকাতার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হিন্দীভাষী হন,তখন বাঙালিরা কি হিন্দীকেই সরকারী কাজে বাংলার সমমানের বলে মান্যতা দেবেন,না দেবার প্রশ্ন উঠবে❗

Reply9 h