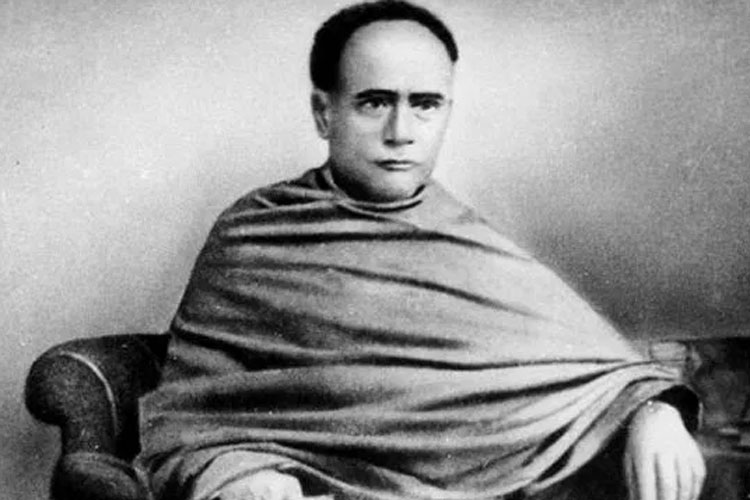

তখন চিৎপুর এলাকায় বটতলার বই ছাপা হত। তারপর সেই বই ফেরিয়ালা মারফত পৌঁছে যেত ক্রেতা বা পাঠকের কাছে। সেই সময় বিদ্যাসাগর ভাবলেন নিজেদের বই নিজেদের মতো করে ছাপতে হবে। সঙ্গী হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। কিন্তু ছাপাখানা খুলতে দরকার প্রায় ছশো টাকা। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবেন। শেষমেস ধার করলেন বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অবশেষে একটা ছাপাখানা হল। নাম দিলেন ‘সংস্কৃত যন্ত্র’। গৌতম বসুমল্লিকের (৯ই জুন, ২০১১)তথ্যনুযায়ী এই প্রেসটির সেই সময়কার ঠিকানা হল ৬৩, আমহার্স্ট স্ট্রীট। তিনি এও জানিয়েছেন যে এই বাড়িটিতে বিদ্যাসাগর নিজেও বেশ কিছুদিন ছিলেন।

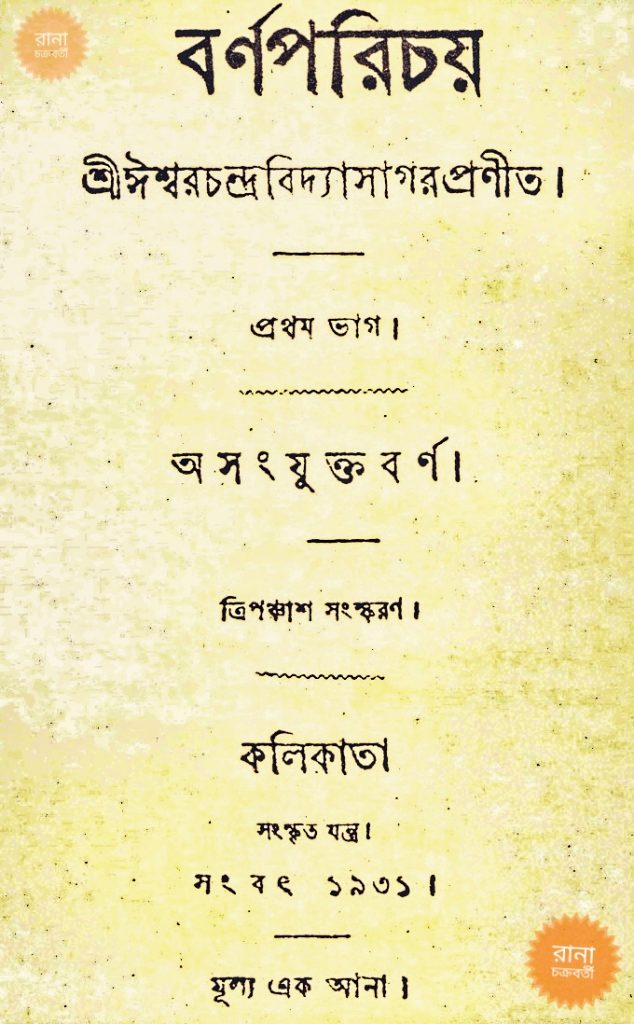

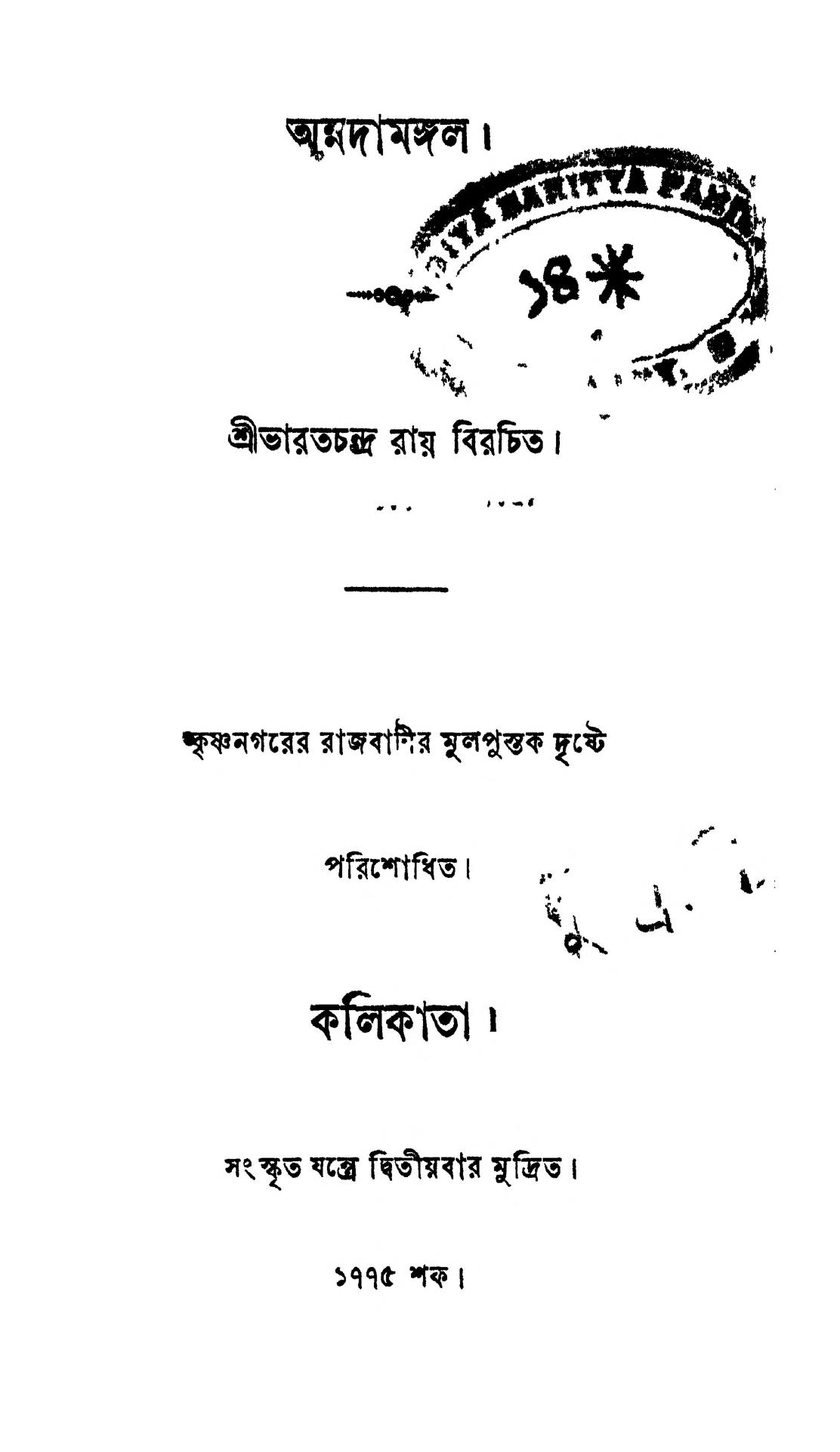

এবার ধার করা টাকা শোধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। ভেবেচিন্তে হাজির হলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শাল সাহেবের কাছে। তাঁকে গিয়ে বললেন, একটা ছাপাখানা খুলেছি, আপনার যদি কিছু ছাপানোর দরকার হয়, আমাদের বলবেন। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ছাপার কাজ দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তখন ছাপাই ছিল কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পড়ুয়াদের অন্নদামঙ্গল যে বইটি পড়ানো হত তার কাগজের মান যেমন খারাপ, তেমনি খারাপ ছাপা ও বাঁধাই। এছাড়া ভুলভ্রান্তিও ছিল প্রচুর। এরপর মার্শাল সাহেব কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে আদি অন্নদামঙ্গলের পুথি আনিয়ে বিদ্যাসাগরকে দিলেন। বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন সেটি ছাপলেন।

তাঁরা অন্নদামঙ্গলের প্রতি কপির দাম রাখলেন ছ’টাকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একশো বই কিনে ছ’শো টাকা বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন মার্শাল সাহেব। নীলমাধবের ধার শোধ হয়ে গেল। অন্নদামঙ্গলের বাকি কপি বিক্রির টাকা রাখা হল প্রেসের উন্নতির জন্য। এরপর সাহিত্য, ন্যায়, দর্শনের নানা বই ছাপলেন বিদ্যাসাগর। আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেই বই কিনতে লাগলো। জন্য ছাপতে লাগলেন বিদ্যাসাগর।‘সংস্কৃত যন্ত্র’ ফুলে ফেঁপে উঠলো।

সংস্কৃত প্রেস থেকে সিলেবাসের বইই বেশি ছাপতেন বিদ্যাসাগর। সেই সব বইয়ের বেশিটাই বিক্রি হত কলেজ স্ট্রিটে থেকে। কিন্তু কলেজ স্ট্রিট তখন মোটেই বইপাড়া নয়, তখন সেখানে কোনও বইয়ের দোকানও ছিল না। ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃত যন্ত্র বা প্রেসের যেহেতু প্রকাশনার কাজও ছিল, তাই মুদ্রণ যন্ত্র বা মেশিন ঘরের পাশের ঘরে একটি বই রাখার বা ডিপজিটরি খোলার পর ছাপাখানা ও প্রকাশনা সংস্থার নামকরণ হয় সংস্কৃত প্রেস এন্ড ডিপজিটরি। পরবর্তী কালে ছাপাখানা ও প্রকাশনা সংস্থাটি বিপণি কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল। কারণ সংস্কৃত যন্ত্র ছাড়াও অন্য সংস্থা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইও, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক, এই ডিপজিটরিতে রাখা হত। হিসেব অনুযায়ী, ১৮৫৫ সাল নাগাদ সংস্কৃত যন্ত্র-এর বইয়ের ব্যাবসা থেকে মাসে অন্তত হাজার তিনেক টাকা আয় হত বিদ্যাসাগরের। ১৮৫৭-৫৮ সালে কলকতার ছেচল্লিশটি প্রেস থেকে যে ৫৭১৬৭০ কপি বাংলা বই ছেপে বেরিয়েছিল তার মধ্যে সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা বই ছিল ৮৪২২০টি। ওই সময় একটি বছরে বিদ্যাসাগরের বইয়ের ২৭টি সংস্করণ বেরিয়েছিল।

তবে বইয়ের ব্যবসা শুরু করেও বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ ও নানা রকম সমাজ সংস্কারের কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতেন। পাশাপাশি বই লেখা, মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সামলাতে হত। কাজেই প্রেস ও ডিপোজিটরির কাজ নিজে দেখার সময় পেতেন খুব কম। সেই সুযোগ যে কর্মচারীরা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করবে সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে চরম আকার ধারণ করে। এদিকে বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে তিনি ঋণের ভারে জর্জরিত। তখন পর্যন্ত ষাট জন বিধবার বিয়ে দিতে খরচ করেছেন প্রায় বিরাশি হাজার টাকা। ঋণের আর একটি কারণ হল, ১৮৬৬-৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে বীরসিংহ ও বর্ধমানে বিদ্যাসাগর নিজের খরচে অন্নসত্র খুলেছিলেন। তাই ১৮৬৯ সালে মাত্র আট হাজার টাকায় প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। আর বুক ডিপোজিটরি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে দান করে দিলেন কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে। আরও অনেক বেশি টাকায় সেই ডিপোজিটরি কিনে নেওয়ার লোক তখনও অনেক ছিল। তা করলে বিদ্যাসাগরের বিপুল ঋণের বোঝা বেশ কিছুটা লাঘব হতে পারত। কিন্তু তা তিনি করলেন না। তখন তাঁর মন যে অত্যন্ত বিষন্ন।

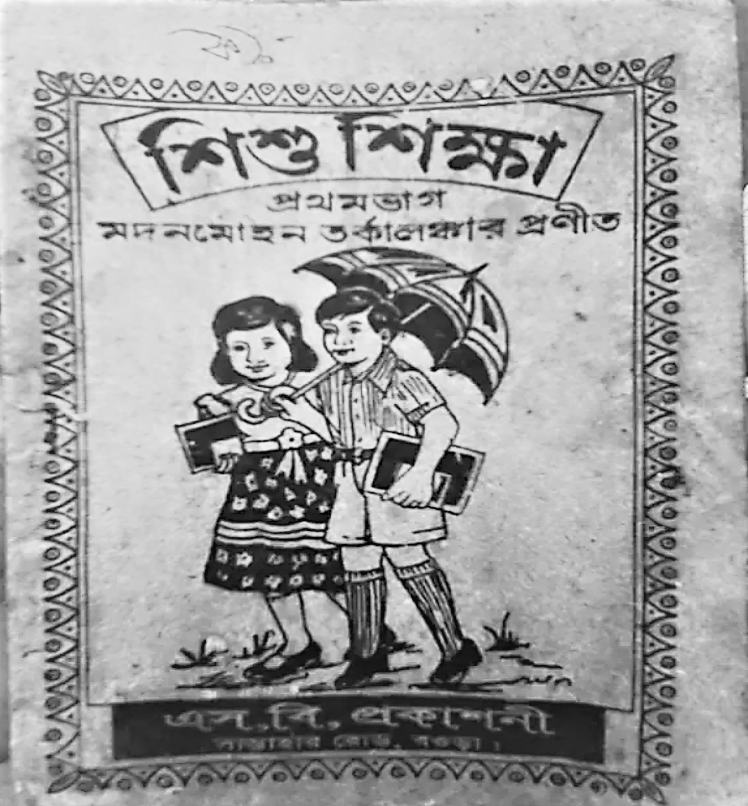

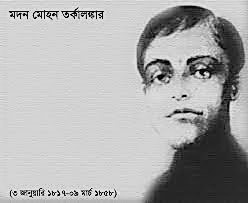

অথচ বইয়ের ব্যবসা থেকে তখনই তাঁর প্রতি মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা আয় হচ্ছিল। এই সাফল্যে অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন যে বিদ্যাসাগর শিক্ষাব্যবস্থায় উঁচু পদে থাকার ফায়দা তুলেছেন! এক দিকে তিনি বাংলা শিক্ষা প্রসারের জন্য কী ধরনের বই পাঠ্য হবে তার পরামর্শদাতা আবার তিনি নিজেই পাঠ্যবইয়ের প্রকাশক ও লেখক। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ বছরে বর্ণপরিচয়ের ১৫১টি সংস্করণ হয়েছিল! শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং ছোটলাটের কাছে নালিশ করেন, বিদ্যাসাগর সরকারি খামে নিজের লেখা বই অন্যত্র পাঠিয়েছেন। এ নিয়ে ইয়ং-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রকাশনার বইগুলির দাম ছিল চড়া, আবারও সেই দাম বাড়ানো হয়েছিল। ইয়ং-এর বক্তব্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য কম দামে বই দিতে গেলে মুনাফা-লোভী সংগঠনের বদলে ‘স্কুল বুক সোসাইটি’-র কম দামি বই নিতে হবে। বিদ্যাসাগর তা মানেননি। বিদ্যাসাগর গ্রামের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন, এমন অভিযোগও উঠেছিল। এমনকি তাঁর ছাপাখানা ব্যবসার সঙ্গী ও বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর জামাই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরকে উকিলের চিঠি পাঠান। তাঁর অভিযোগ বিদ্যাসাগর ‘শিশুশিক্ষা’-র কপিরাইটের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগ খণ্ডন করতে বিদ্যাসাগর ‘নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস’ নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

3 Comments

‘উবুদশ’ থেকে প্রকাশিত, ডঃ.অশোক চট্ট্যোপাধ্যায়ের, ‘উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ ‘ বলে বইটি তে ‘বিদ্যাসাগর’ এবং ‘মদনমোহন তর্কালঙ্কারে’র ‘সংস্কৃত যন্ত্র’নামক প্রেসের ঘটনাটি কিন্তু অন্যভাবে লেখা হয়েছে।

বাস্তবত সংস্কৃত যন্ত্রের মালিকানা শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর এবং মদন মোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যেই ছিল না এই প্রেসের আরও একজন অংশীদার ছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহোদর প্রতিম ‘গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন’। গিরিশচন্দ্রই প্রেসের যাবতীয় দেখভাল করতেন। তিনজনের কারও সঞ্চিত অর্থ না থাকায় ৬০০ টাকা ধার করে এই প্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখান থেকে মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় প্রথম বই ছাপা হয়,’অন্নদামঙ্গল’। ‘ফোর্ট উইলিয়াম’ কলেজের ‘মার্শাল সাহেব’ ৬টাকা মূল্যের এই বই ১০০ কপি কেনার পর দেনা শোধ হয়।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় মদন মোহনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের কারণে বিদ্যাসাগর প্রেস এবং ‘ডিপোজিটরি’র একমাত্র মালিক হন। এই বিষয়টি নাকি খুব সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়নি। এই বিচ্ছেদ মদন মোহন কে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে ছিল, ‘শ্যামাচরণ বিশ্বাস’ কে লেখা চিঠি তে তার প্রমাণ মেলে। মদন মোহন শ্যামাচরণ কে চিঠি লিখেছেন সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে কিন্তু বিদ্যাসাগর উৎসাহ দেখাননি। বরং তিনি ‘পটলডাঙা’র ‘শ্যামাচরণ দে’কে দিয়ে প্রেস ভাগাভাগির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনা ছিল মদন মোহনের কাছে আরও বেশি বেদনার। সমস্ত মনোকষ্ট চেপে তিনি ‘শ্যামাচরণ দে’, ‘তারকনাথ তর্কবাচস্পতি’, ‘রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে’র মধ্যস্থতায় প্রেসের সত্ব ছেড়ে দেন। এছাড়া প্রেসের আর এক অংশীদার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কেও তাঁর অংশিদারিত্ব ছেড়ে দিতে হয়।

১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর ‘সংস্কৃত কলেজে’র অধ্যক্ষ হওয়ায় প্রভুত ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৮৫৫ সালে তাঁর মাসিক বেতন হয় ৫০০ টাকা। ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও উপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর প্রেসের ব্যাবসায়ীক সাফল্য ছিল প্রায় একরকম বাঁধা। ১৮৫৭ সালে কলকাতায় ৪৬ টি বাঙলা প্রেস থেকে মোট ৫,৭১,৬৭০ কপি বাংলা বই ছাপা হয়। তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রেসেই ছাপা হয়েছিল ৮৪,২২০ টি। ১৮৬৯ সালের জুলাই থেকে ১৮৭০ সালের জুন অর্থাৎ মাত্র ১১ মাসে বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ের ২৭টি সংস্করণ প্রকাশ করেন, ছাপা কপির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার। বিদ্যাসাগরদের বইয়ের মূল ক্রেতা ছিল সরকার। মার্সাল সাহেব যেমন অন্নদামঙ্গল কিনেছিলেন ১০০ কপি তেমনি বাঙ্গালার ইতিহাস সরকারের তরফে কেনা হয়েছিল ১০০ কপি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য করার জন্য। বাঙ্গালার ইতিহাস আসলে বৃটিশের লেখা ইতিহাসের প্রায় বঙ্গানুবাদ। ১৮৫৮-৫৯ সালে বৃটিশ সরকার বিদ্যাসাগর কে বই ছাপার জন্য ১৫,১৫৬ টাকা ৩৭ পয়সা অগ্রিম দিয়েছিল। ঘটনা যদি সত্যি হয় তবে বেশ ভাবার বিষয়।

অশোক এরকম একপেশে অনেক কথা বলে। সরোজ দত্ত-র মূর্তিভাঙ্গা তত্বের (যা চারু মজুমদারও মানেন নি) বাগবিস্তার। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁকে জানাব অশোকের এই অভিযোগ।

এক মহান মানুষের বিচার আজকাল ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শুরু হয়েছে। যে বিপুল সংস্কারের তরঙ্গের জন্ম দিয়েছেন, তা আমাদের অন্ধকার যুগ থেকে ভাসিয়ে আধুনিক মানবিক দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সমস্ত ভারত উপ-মহাদেশ সময়ের মাপকাঠিতে এগিয়ে গেছে। বিলাসিতা করেন নি। টাকা প্রার্থীদের দান করেছেন। এই অবদান কোন ব্যবসায়িক লাভ দিয়ে মাপা যায় না। টাকা মাটি নয় ; মাটি টাকা নয়। যে কোন বড় কাজে টাকা লাগে। সৎ উপায়ে অর্জিত টাকা, কালো নয়।

এই মহান মণীষীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।