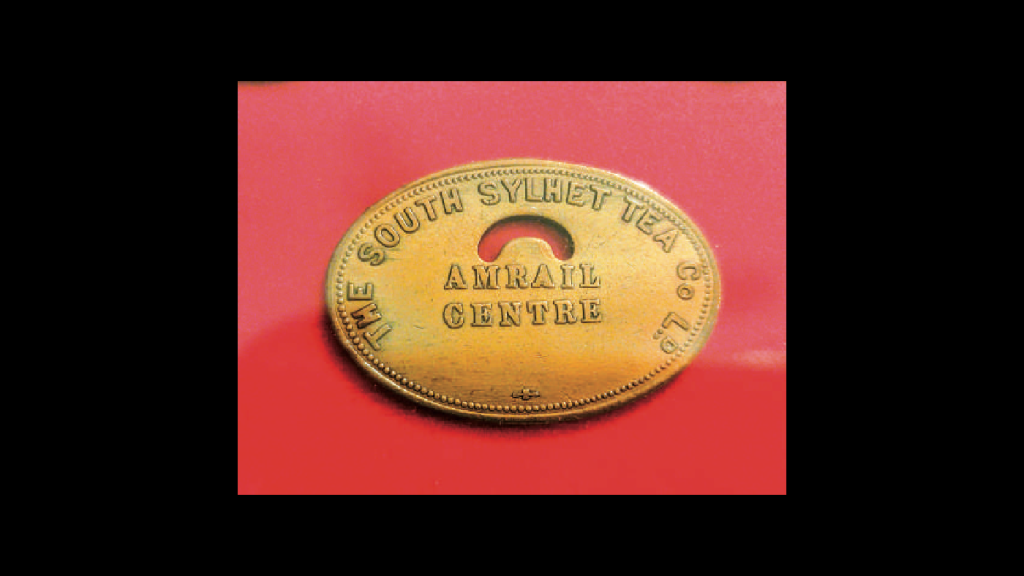

এ দেশে চা চাষ শুরু যেমন ব্রিটিশদের হাতে তেমনি চা-বাগানের বেশিটাই ছিল তাদের দখলে। ব্রিটিশ আমলে চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরি মেটানোর জন্য ব্রিটিশ মালিকেরা বাজারে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবহার না করে একেবারে আলাদা ধরনের মুদ্রার প্রচলন করেছিল। যাকে বলা হত টি-টোকেন। তখন এদেশে চা বাণিজ্যের জন্য পদে পদে ছিল নানা বাধা এবং প্রতিকূল পরিবেশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় কিছুই ছিলনা, ফলে সরকারি টাকায় শ্রমিকদের মজুরি দেওয়াটা বাগানমালিকদের জন্য ছিল অলাভজনক। যে কারণে চা বাগানে ব্রিটিশ মালিকেরা অন্য ধরনের মুদ্রা বা টি-টোকেন প্রচলন করেছিল। আর সেটাই চা-শ্রমিকদের মজুরি হিসাবে দেওয়া হত। টোকেনগুলি ছিল সাধারণভাবে কুড়ি থেকে একত্রিশ মিলিমিটার চওড়া। প্রায় সব টোকেনেই ইংরেজি ভাষায় চা-বাগানের নাম, মূল্য ও নির্মাণের সাল উল্লেখ থাকত। কিন্তু সেগুলি এদেশে তৈরি হত না। বেশিরভাগই তৈরি হত ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে এক ব্যক্তিগত মালিকানার টাকশালে। প্রথমে যার নাম ছিল ‘আর হিটন অ্যান্ড সন্স’; পরে হয় মিন্ট বার্মিংহাম লিমিটেড। তবে অল্প কিছু টোকেন কলকাতার সরকারি টাকশালেও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো নথি পাওয়া যায়নি। কিন্তু বার্মিংহামের ‘আর হিটন অ্যান্ড সন্স’-এর নথিও নমুনা সংগ্রহশালায় রাখা আছে।

ওই ধাতুর টুকরো বা মুদ্রাগুলি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের বাইরে, জঙ্গলাকীর্ণ, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনের এক জলন্ত দলিল এবং দরিদ্র শ্রমিকদের আশা-আনন্দের সাক্ষী। চা-বাগানের কুলিদের নানাভাবে ঠকাতেও সাহায্য করেছিল সেই মুদ্রাগুলি। বিহার, ওডিশা, উত্তর প্রদেশ নৃগোষ্ঠীর লোকজনকে চা বাগানে কাজের জন্য নিয়ে আসা হত। বংশপরম্পরায় তারা বাস করত এই ভুখণ্ডে। একসময় বৃহত্তর সিলেট এলাকায় ছিল প্রায় এক লাখ আঠারো হাজার চা-শ্রমিক। তাদের মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশ নারী। কেমন ছিল আসাম ও সিলেট অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা। শ্রীহট্ট কিংবা শ্রীভূমি অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুদ্র মুদ্রা যেমন পাই পয়সা, এক পয়সার খুব অভাব ছিল। শ্রীহট্টে দীর্ঘদিন ধাতুনির্মিত পয়সার বদলে কড়ি দিয়ে দৈনন্দিন কেনাবেচা চলত। জমির খাজনাও তখন কড়ি দিয়ে মেটানোর রীতি ছিল। কড়ি প্রথা উঠিয়ে দিলে শ্রীহট্টে সাধারণ মানুষের কেনাবেচায় সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীহট্টে সে সময় প্রচুর বাগান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে প্রচুর খুচরো পয়সার প্রয়োজন ছিল। শ্রীহট্ট ও আসামে স্বল্পমূল্য পয়সার তীব্র আকাল হওয়ায় চা-বাগানের মালিকেরা এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

চা-বাগানে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পদ্ধতি অন্য শিল্প বা কৃষিক্ষেত্র থেকে আলাদা ছিল। কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ পয়সা এবং বাকি অংশ চাল দেওয়া হত। এই জন্য প্রচুর পরিমাণে চাল আমদানি করতে হত। পারিশ্রমিকের আরও একটি পদ্ধতি ছিল দিনহাজিরা। টিক্কা অর্থাৎ অতিরিক্ত কাজ, যা হাজিরার পর শেষ করতে হত। এক্ষেত্রে সামান্য বর্ধিত হারে পয়সা দেওয়া হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে হাজিরার বদলে ইউনিট প্রথা চালু হয়। এক ইউনিট কাজের জন্য এক আনা দেওয়া হত। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে চালের আকাল হয়। ফলে নগদ পয়সা দিতে হয় পারিশ্রমিক হিসেবে। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক পাই, আধা পয়সা, এক পয়সা, দুই পয়সা, দুই আনা মূল্যের মুদ্রা তৈরি করেছিল। মুদ্রাগুলির সরবরাহ খুব কম ছিল। ফলে একটি সমান্তরাল মুদ্রা আসাম, সিলেট, ভারতের উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে চালু হয়। এইসব মুদ্রার সরকারি স্বীকৃতি ছিল না বলে এগুলোকে টোকেন বা কুপন বলা হত।

দুর্গম অঞ্চলে খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কলকাতা থেকে টোকেন বাগান অবধি পৌঁছানো সমস্যা ছিল। স্টিমার চলত কলকাতা থেকে গোয়াহাটি পর্যন্ত। সেখান থেকে আসাম ও সিলেটের বাগানে দেশীয় নৌকায় যাওয়া হত। মুদ্রাগুলি অনেক ছোট ছোট থলেতে রেখে, প্রতিটি থলে ভাসমান বাঁশের ভেলায় বেঁধে রাখা হত। যদি নৌকায় দুর্ঘটনা হয়, তবে ভেলায় বেঁধে রাখা থলেগুলি ভেসে থাকবে ও উদ্ধার করা যাবে। চা-বাগানের নিজস্ব মুদ্রা চালু হওয়াতে দুর্গম অঞ্চলে লেনদেনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই মুদ্রার ব্যবহার চা-বাগানের মধ্যে থাকার কারণে শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট মহাজনদের কাছ থেকেই নির্ধারিত মূল্যে দৈনন্দিন জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য হত। এসব তথাকথিত মুদ্রা তৈরি হতো মিশ্র ধাতু দিয়ে। কাঁসা, তামা, জিঙ্ক, টিন ও কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি রেলওয়ে টিকিটের মতো দেখতে টোকেনও চালু ছিল। মুদ্রাগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ছিল, কারণ নিরক্ষর চা-শ্রমিকেরা যাতে সহজেই নিজের বাগানের টোকেন চিনতে পারে। তাছাড়াও দুই বাগানে দু’রকম মুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রাব্যবস্থা আসাম ও বঙ্গদেশে প্রায় ১০০ বছর চালু ছিল। এই মুদ্রা ব্যবস্থার কথা জানা যায় ট্রাভেল ডকুমেন্টারি ‘Tombs: Tea Planters Cemeteries in Sylhet’-এর থেকেও।

তবে টি-টোকেনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল সিলেট, আসাম, কাছাড়, ডুয়ার্স ও দার্জিলিং চা বাগানের সীমানার মধ্যে। প্রায় একশো বছর ধরে এই টোকেন চা-শ্রমিকদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেকালের সাহিত্য-সাময়িকীতে অবশ্য এই বিষয়ক আলোচনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মূলত মুদ্রা-সংশ্লিষ্ট জার্নালগুলো থেকে এসব টোকেন আবিষ্কারের কাহিনি ও বৃত্তান্ত জানা যায়। ব্রিটিশ ভারতে মুদ্রাব্যবস্থা চালু থাকার পরও চা-বাগানগুলোতে টি-টোকেন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। রেলপূর্ব সময়কালে বাংলার যোগাযোগের মাধ্যম ছিল নদীপথ। এ ছাড়া পরিবহন কাজে গরু ও মহিষের গাড়ি এবং হাতি ব্যবহার করা হত। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার অবস্থা এমন ছিল যে, সেখানে হেঁটে যাওয়াও ছিল বেশ কষ্টকর। দিনাক সোহানী কবির রচিত ‘পূর্ব বাংলার রেলওয়ের ইতিহাস ১৮৬২-১৯৪৭’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সেই সময় সিলেট থেকে কলকাতা পৌঁছাতে লাগত ১৩ দিন। দার্জিলিংয়ের তুলনায় আসাম এবং সিলেটের যোগাযোগ পরিস্থিতি আরও খারাপ ছিল। কারণ, ১৮৭৮ সালে দার্জিলিংয়ের পাদদেশ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। অন্যদিকে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ চালু হয় ১৯০৪ সালে। আর চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে রেল সংযোগ স্থাপিত হয় ১৯১০ সালে। ১৯১৬ সালের রেকর্ড অনুযায়ী কলকাতা আর্মেনিয়ান স্ট্রিট ঘাট থেকে স্টিমারে শিলচরে পৌঁছাতে আট দিন সময় লাগত। কলকাতা জগন্নাথঘাট থেকে স্টিমার সাত দিনে ধুবড়ি, ৯ দিনে গুয়াহাটি এবং ১৩ দিনে ডিব্রুগড় পৌঁছাত। সরু খালসহ অনেক স্থানেই স্টিমারের চলাচল ছিল না। বাকি পথ তখন অতিক্রম করতে হতে দেশি নৌকায়। নৌকাযোগে মুদ্রা পরিবহন ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ধাতব মুদ্রা পরিবহন সেকালে কতটা ব্যয়বহুল ছিল, তা অসহজেই অনুমান করা যায়। কোন চা-বাগান কবে এবং কত মূল্যের টোকেন তৈরির অনুরোধ করেছিল, সে বিষয়ক সমস্ত নথিপত্র এবং নমুনা R. Heaton & Sons এর সংগ্রহশালায় আজও সংরক্ষিত আছে।

প্রতিটি চা-বাগানেই মহাজনের দোকান থাকত। সেখান থেকে শ্রমিকরা টোকেন দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করত। বাগান কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত এজেন্ট সপ্তাহে একবার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করে মহাজনদের কাছ থেকে টোকেনগুলো সংগ্রহ করে নিত। পারিশ্রমিক হিসেবে শ্রমিকদের এই টোকেন দেওয়ার দায়িত্ব পালন করত সাধারণত নিয়োগকারী সর্দাররা, যাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শ্রমিকরা কাজ করত। মাঝে মাঝে ইউরোপিয়ান বাগানবাবুরাও শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার কাজটি করত। কোনো বিনিময় মূল্য ছিল না। ফলে শ্রমিকরা চাইলেও বাগান ত্যাগ করতে পারত না। নাসিম আনোয়ারের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাতব টি-টোকেনের প্রচলন ঘটে ১৮৭০ সালে। সর্বশেষ টোকেন লটের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ১৯৩০ সালে। টোকেন প্রথা টিকে ছিল ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। দেশ ভাগের পর মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনে টি-টোকেন প্রথার ইতি ঘটলেও শ্রমিকদের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী হিসেবে টি-টোকেনগুলি রয়েই গিয়েছে।