মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। একই শ্রমমূল্য পাবে। চাওয়া কিংবা পাওয়া নিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোনও ফারাক থাকবে না- এমনটাই সবাভাবিক। এটা আজ মনে ভাবা বা মুখে বলা অনেক সহজ। কিন্তু একদিন এটাই ছিল খুব কঠিন। তবে সেদিনও তিনি এই কথাগুলি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। নিজের জীবনেও তিনি সেসব করে দেখিয়েছেন। বাড়ির অন্য মেয়েরা যখন কেবল ঘরের কাজ, রান্নাঘরে নতুন নতুন খাবার তৈরি, নানা রকম হাতের কাজ, রূপচর্চা আর গল্প-গাছায় সময় কাটাতেন তখন তিনি নিজেকে সেসব থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন নিজের ঘরের কাজে, নিজের পড়াশোনা, সংগীত রচনা ও সাহিত্য সাধনায়। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাঁর কথা স্মরণ করাই যায়।

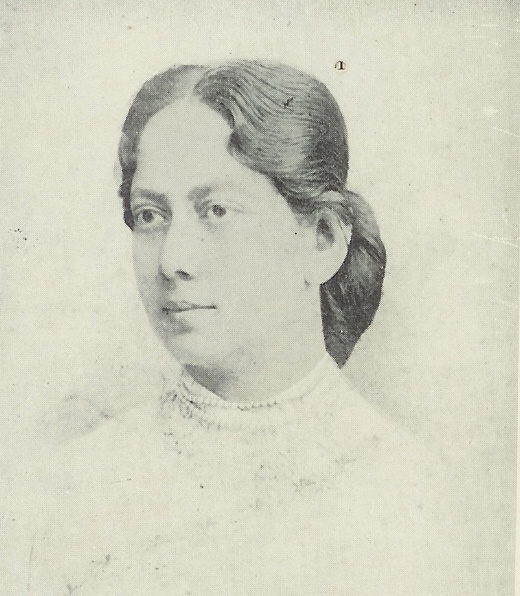

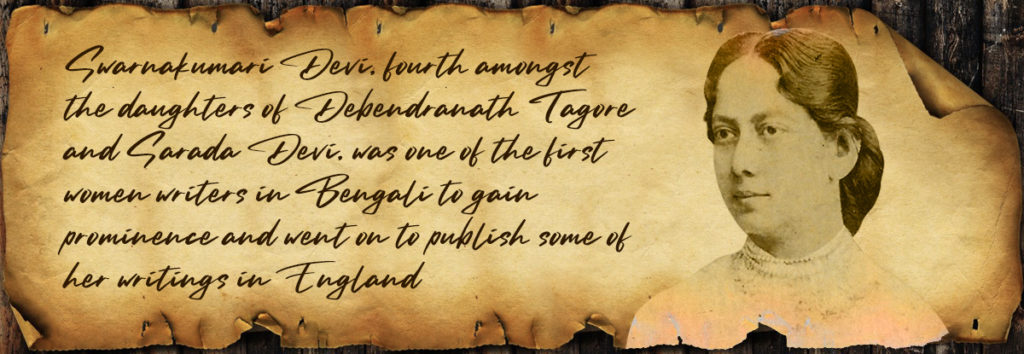

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম। যে বাড়ির পুরুষরা সাহিত্য শিল্প থেকে শুরু করে নানা সৃষ্টিশীলতায় কৃতি। সেই কর্মকাণ্ড তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। যদিও অন্য মেয়েদের মতো অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, তাঁর স্বামী জানকীনাথ ইংল্যান্ডে থাকাকালীন স্বর্ণকুমারী বেশ কিছু কাল বাপের বাড়িতে অর্থাৎ ঠাকুর বাড়িতেই ছিলেন। ওই সময়ে স্বর্ণকুমারী সঙ্গীত চর্চা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় যেমন মন দেন পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্য পাঠে গভীর মনোনিবেশ করেন। তাছাড়া এই সময়েই তিনি দাদাদের সঙ্গে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে মেতে উঠেছিলেন। উল্লেখ্য জ্ঞানদানন্দিনী যখন পরিবারের প্রাচীন প্রথাগুলিকে ভেঙে নারী স্বাধীনতার পথ হিসেবে প্রশস্ত করছিলেন তখন স্বর্ণকুমারী নিজের সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হয়ে ওঠেন।

যদিও বিয়ের আগেই স্বর্ণকুমারীর লেখক জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরও তাতে কোনো আঁচ লাগেনি। তবে বিয়ের পর সেই সাহিত্যপ্রতিভা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় স্বামী জানকীনাথের সহযোগিতায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস ‘দীপনির্বাণ’ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। এর ২৪ বছর আগে ক্যাথরিন মুলেনস হানা বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেয়ে গিয়েছেন তাঁর ফুলমণি ও করুণার বৃত্তান্ত প্রকাশ করে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক। গল্প কবিতা লেখা দিয়ে তার সাহিত্যচর্চা শুরু করে মাত্র ২১ বছর বয়সে লিখে ফেলেন প্রথম উপন্যাস ‘দীপনির্বাণ’। প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশের এক দশকের মধ্যে এটি বাংলা ভাষাতে লেখা কোনও মহিলার প্রথম উপন্যাস। ‘দীপনির্বাণ’ ছিল জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত। এরপর স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস, নাটক, কবিতা ছাড়াও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন। সে যুগের প্রেক্ষিতে স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার।

উল্লেখ্য, প্রথমে উপন্যাস ‘দীপনির্বাণ’-এ লেখকের নামের জায়গায় লেখা ছিল জনৈক লেখিকা। এদেশে তখন স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। অনেক মহিলাই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সেই সময় কোনও মহিলা উপন্যাস লিখেছেন- এটা ভাবাই যেত না। তবে কলকাতার পন্ডিত মানুষ তাঁর উপন্যাসের ভাষা আর বিষয়বস্তু দেখে অবাক হয়েছিলেন। উপন্যাসটি প্রশংসিত হয়েছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট, দ্যা ক্যালকাটা রিভিউতে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ইংল্যান্ডে তার কাছে সেই উপন্যাসের এক কপি পৌঁছায়। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে একজন মহিলা এই রকম একটি উপন্যাস লিখতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন উপন্যাসটি ছোটভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছদ্মনাম ব্যবহার করে লিখেছে। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে তাকে চিঠি লিখেছিলেন “জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

শুধু তাই নয় ১৮৭৯ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম বাংলা গীতিনাট্য বসন্ত উৎসব রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনুজ রবীন্দ্রনাথ ওই ধারাতেই একের পর এক গীতিনাট্য রচনা করেন এবং সফল হন। ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পারিবারিক পত্রিকা ভারতী চালু করেন। সেই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাত বছর এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এরপর এগারো বছর এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকা স্বতন্ত্র্য চরিত্র পেয়েছিল এবং ভারতী পত্রিকা প্রায় অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার চাহিদাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়মিত লিখতে বাধ্য করত এবং বহু বছর তিনি এক নাগাড়ে এই পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠিয়ে এসেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী সামাজিক সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালে পণ্ডিতা রামাবাই, রামাবাই রানাড ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনিও জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অংশ নেন। তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

3 Comments

সবর্ণকুমারী বাংলায় প্রথম গীতিনাট্য বসন্ত উৎসব রচনা করেছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর অনুজ ববীন্দ্রনাথ একই পথে সফল হয়েছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্রিকা ভারতী সবর্ণকুমারী ১১ বছর সম্পাদনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নয়মিত লিখতেন।

সত্যেন ঠাকুর তখন বিলাতে; তাঁর কাছে একখানি ‘দীপনির্বাণ’ কপি পাঠানো হয়, তিনি হাতে পেয়ে ভেবেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা…