ব্রিটিশরা দু’শো বছরের শাসনকালে এই উপমহাদেশে যে নির্মমতা চালিয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল অসহায় মানুষদের উপর যাদের কাঁধে ভর করেই ব্রিটিশরা এদেশ থেকে বিপুল সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করেছিল। তেমনই এক নির্মম ঘটনা ঘটে চাঁদপুরের মেঘনা ঘাটে। ব্রিটিশ সরকার তথা চা-বাগান মালিকপক্ষ ১৯২১ সালের ২০ মে চাঁদপুর জাহাজঘাটে আন্দোলনরত চা-শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকশো চা-শ্রমিককের রক্ত ঝড়িয়েছিল। নিরীহ চা-শ্রমিকদের রক্তেভেজা সেই আন্দোলন ইতিহাসে ‘মুল্লুক চলো’ আন্দোলন নামে পরিচিত।

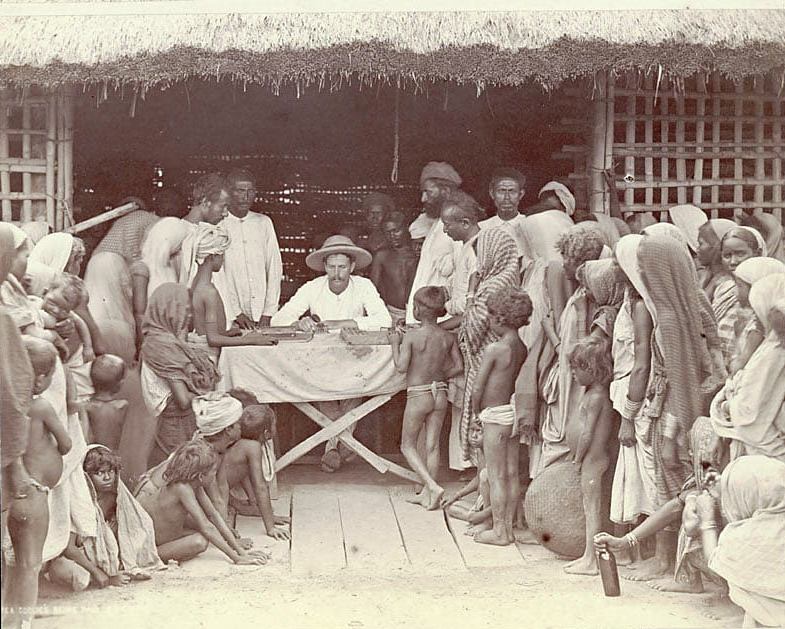

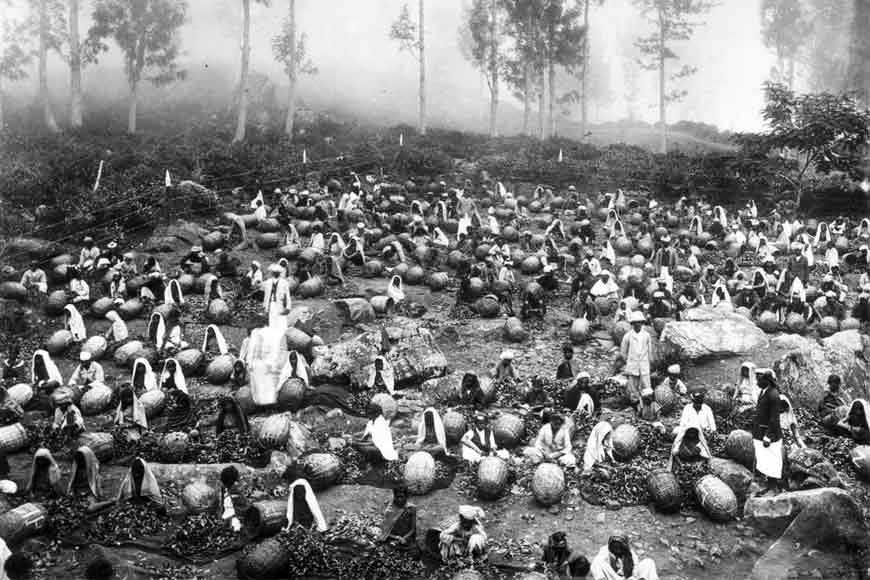

ব্রিটিশরা সিলেট এবং আসামের বনজঙ্গল পরিষ্কার করে চায়ের বাগান গড়েছিল। চা বাগানগুলিতে আবাদ ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্থানীয় মানুষ কঠিন পরিশ্রম থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন অঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত লোকজনকে উন্নত জীবনযাপনের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসা হত চা-বাগানে কাজের জন্য। এ ছাড়া দলিত এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজনও উন্নত জীবনের প্রলোভনে পা দিয়ে পাড়ি জমাত চা-বাগানে। দারিদ্র্ মানুষ প্রলোভনে পড়ে যখন পাহাড়-বন-জঙ্গলে ঘেরা চা-বাগানে এল তখনই তারা বাস্তবতা বুঝতে পারল। পাহাড়ের হিংস্র প্রাণী ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের সঙ্গে লড়াই ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। চা-বাগান মালিকের দেওয়া ছোট একটি মাটির ঘরে সপরিবারে বসবাস করতে হত শ্রমিকদের। দিনের পর দিন বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, অনাহারে, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হত শ্রমিক পরিবারগুলিকে। বাগানের বাইরে যাওয়া বাড়ন ছিল তাদের। পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হত ‘টি-টোকেন’। যা দিয়ে বাইরে কেনাকাটা করার কোনো সুযোগ ছিল না। শুধু চা-বাগানের কাছাকাছি নির্ধারিত দোকান-বাজার থেকেই তারা কেনাকাটা করতে পারত। অর্থাৎ তাদের জীবন বাঁধা পড়েছিল চা-বাগানের মধ্যেই।

সেই সময়ে চা-বাগানের শ্রমিকদের শ্রমিক না বলে ‘কুলি’বলা হত। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ও ম্যানেজার শ্রেণির লোক কুলিদের ওপর চালাত নির্মম নির্যাতন। অন্য সব পেশাতেই ইচ্ছাকৃত ইস্তফা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও চা-শ্রমিকরা ইচ্ছে করলে চা-বাগানের কাজ থেকে ইস্তফা দিতে পারত না। এক ধরনের দাসত্বেই তারা কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। চা-বাগানে কুলি বা শ্রমিকদের ইচ্ছে-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। তার উপর কোনো শ্রমিক যদি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চা-বাগান থেকে পালিয়ে যেত, তবে তাদের ধরে এনে দেওয়া হত চাবুকের আঘাত, বুটের লাথি বা অমানসিক শাস্তি। চা-শ্রমিকদের সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষ বা ম্যানেজারদের এই ধরনের আচরণ রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হত না। এমনকি চা-বাগানে মালিক পক্ষ কিংবা ম্যানেজারের হাতে কোনো শ্রমিক নিহত হলেও সেই ঘটনাকে দেখা হত সাধারণ একটি ঘটনা হিসেবে। চা-বাগানের কুলি বা শ্রমিকের চা-বাগানে রোদ-বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দেওয়াটা ছিল চরম বেয়াদবি। তা নিয়েও চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে জমা হয়েছিল ক্ষোভ। মনে মনে সেই ক্ষোভ নিয়েই করুণ জীবনযাপন করছিল সিলেট এবং আসামের লক্ষাধিক চা শ্রমিক।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘রাওলাট আইন’ পাশ হওয়ার ফলে ভারতীয়দের অধিকার লঙ্ঘিত হল। দেশীয়দের উপর ধরপাকড় ও জুলুম-নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে গেল আরও। কোনো রকম ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে ব্রিটিশ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী ভারতীয়দের গ্রেফতার এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে থাকল। প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। সেই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল আসাম এবং সিলেটের পাহাড়ে বন্দী চা-শ্রমিকদের মধ্যেও। ব্রিটিশ প্রশাসন সেদিকে তীক্ষ নজর রেখেছিল। তা স্বত্বেও গোটা দেশের শ্রমিকরা অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করে তাদের উপর শোষণ শাসনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন এমন আকার নেয় যাতে মনে হয় যেন এবার ব্রিটিশদের পরাধীনতার জিঞ্জির ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসবেই। ইতিমধ্যে চা-বাগানের শ্রমিকরা নির্যাতন আর নিপীড়িণের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যায়। সেই অবস্থার সর্বশেষ সংযোজন ছিল চা-শ্রমিকদের মজুরি কমানো। চা-বাগান মালিকেরা টি-টোকেন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত কম মজুরি নির্ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মন্দায় শ্রমিকদের মজুরি আরও কমিয়ে দিনপ্রতি তিন পয়সা করা হলে চা শ্রমিকরা সেটা মেনে নিতে পারেনা। আসাম এবং সিলেট অঞ্চলের চা শ্রমিকেরা বাগান মালিকদের শোষণ-নির্যাতন অগ্রাহ্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। গোলামির শৃঙ্খল ছেড়ে ‘মুল্লুক’-এ ফেরার শপথ নেয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী চা শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে চা বাগান মালিকদের কারসাজিতে ধর্মঘট ডেকে বসে নৌপরিবহন এবং রেলওয়ে। বন্ধ করে দেওয়া হয় সব ধরনের যোগাযোগব্যবস্থা, যাতে করে শ্রমিকরা দেশে ফিরতে না পারেন।

অন্যদিকে চা-শ্রমিকেরা করিমগঞ্জ রেলস্টেশনে এসে পৌঁছলে তাদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, তাদেরকে টিকিট দেওয়া হবে না। হতাশ এবং ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা বিভিন্ন বাগান থেকে দলে দলে স্লোগান দিয়ে একত্র হতে থাকে। বিশাল সেই শ্রমিক সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মালিকদের ছিল না। ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা পায়ে হেঁটেই মুল্লুক ফিরবে। আসাম থেকে ৩০ হাজার শ্রমিক করিমগঞ্জ, বদরপুর, কুলাউড়া, আখাউড়া রেলপথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। টানা এক সপ্তাহ পর ক্ষুধার্ত এবং অসহায় শ্রমিকরা চাঁদপুর মেঘনা ঘাটে পৌঁছায়। জাহাজে উঠতে থাকা শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ সশস্ত্র সৈন্য, সরিয়ে দেওয়া হয় জাহাজের পাটাতন। ফলে কয়েকশো শিশু, বৃদ্ধ ও নারী মেঘনার জলে ভেসে যায়। কিন্তু সেখানেই নিপীড়ন শেষ হয় না, পরের দিন রাত্রে শ্রমিকদের চাঁদপুর স্টেশন থেকে যাত্রা করার কথা ছিল। ব্রিটিশরা সন্ধ্যা থেকেই আশেপাশের জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ এনে স্টেশন ঘিরে ফেলে। রাত গভীর হওয়ার আগে রেলকর্মীদের স্টেশন থেকে সরিয়ে নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক যখন প্লাটফর্মে ঘুমে কাতর, তখন গোর্খা সৈন্যরা উন্মুক্ত বেয়নেট নিয়ে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে ঘুমিয়ে থাকা শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃক্রোড়ের শিশু থেকে শুরু করে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেদিনের ঘটনায় সবাইকে অবাক করে মহাত্মা গান্ধী বলেন, চা শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর কোনো সমর্থন ছিল না। শ্রমিকরা যেন বাগানমালিকদের কথামতো কাজ করে। কেবল তাই নয়, সেদিন কেউই এই চা শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়ায়নি। ওই হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে একটা কথা বলারও সাহস দেখায়নি কোনো রাজনৈতিক নেতা। এমনকি যে কংগ্রেসের আহববানে চা শ্রমিকরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস তাদের পাশে ছিল না। মহাত্মা গান্ধী কথা ঘুরিয়ে বলেন, শ্রমিকরা মালিকদের ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাকে নেতৃত্ব দিতে কেউ যদি আমার নাম নিয়ে থাকে, তাহলে আমি দুঃখিত। একমাত্র আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিক সংগঠন এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ধর্মঘট ডেকে কর্মবিরতি পালন করে। তখন রেল কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তারা একটানা আড়াই মাস ধর্মঘট পালন করে। প্রতিবাদ জানানোর কারণে প্রায় ৫,০০০ রেলকর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই শ্রমিকদের আর খোঁজ রাখেনি কেউ। সর্বভারতীয় কংগ্রেস তখন দেশ ভাগ-বাটোয়ারা করতেই ব্যস্ত। স্বভাবতই শ্রমিকদের খোঁজ রাখার সময় তাদের ছিলনা!