রবীন্দ্রনাথের জন্মের ৩৪ বছর পর সিনেমার উদ্ভাবন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পাওয়ায় ধরা যায় রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য আন্তর্জাতিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারও বেশ কয়েক বছর পর ১৯২০ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নিয়ে সিনেমা করতে উৎসাহী হন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য প্রথম সিনেমায় রূপ পায় আরও কয়েক বছর পর নরেশচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায়। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর পরে তপতী ছবির কাজ শুরু করলেও শুটিং মাঝপথে থমকে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজি হলেও বিদেশ ভ্রমণের কারণে ছবির কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। এরপর শিশির ভাদুড়িও বিসর্জন ও বিচারক নামে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দুটি ছবি করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুরারি ভাদুড়িকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ‘তপতী’ নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। ১৯৩০ সালে জার্মানির মিউনিখে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শিশুতীর্থ’ কবিতা অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন—‘দ্য চাইল্ড’।আদৌ কি সিনেমা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভাবনা ছিল? কতটা গভীর ছিল রবীন্দ্রনাথের সিনেমা ভাবনা? গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক এবং পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর প্রিয়জনদের যেসব চিঠিপত্র লিখছেন তাঁর লেখা সেইসব চিঠিপত্রের বেশ কয়েকটির মধ্যেই কথাসৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সংশয়ের কথা ধরা পরে। এরপর একে একে মিউনিখে বসে ‘দ্য চাইল্ড’ চিত্রনাট্য রচনা, বিশেষ করে ১৯৩৪ সালে লেখা তাঁর ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসটির রচনা কাঠামো গঠনরীতি যদি খুব মন দিয়ে খেয়াল করা যায়, তাহলে দেখব এখানে একদিকে যেমন অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাচ্ছি- যিনি তার গদ্যে নতুন এক নির্মাণরীতির জন্ম দিচ্ছেন অন্যদিকে চারটি অধ্যায় যেভাবে শুরু হচ্ছে, তা পাঠেই মনে হচ্ছে যেম একটি সিনেমার চিত্রনাট্যের কাঠামোতে ভর করেই লেখা হচ্ছে আধুনিক আখ্যান।

আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যায়- তখন বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক দেবকী বসু রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। ঠিক করলেন ‘চোখের বালি’ নিয়ে ছবি করবেন। কিন্তু তার জন্য তো রবীন্দ্রনাথের অনুমতি প্রয়োজন। একদিন দেবকীবাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে হাজির হয়ে গেলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। দেবকীবাবু তার ইচ্ছের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। তা শুনে রবীন্দ্রনাথ সম্মতিসূচক ইঙ্গিতই দেন। কিন্তু এরপরই দেবকীবাবু বললেন যে তিনি তাঁর ছবির জন্য চিত্রনাট্যে মূল গল্পের সামান্য হলেও পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি আছে কিনা তা জানতে চাইলেন। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলার আগেই তীব্র আপত্তি জানিয়ে বসলেন প্রশান্ত মহলানবীশ। তাঁর প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের লেখায় কলম চালানোর কথা আর কেউ ভাবে কি করে? এটাই ছিল মহলানবিশের আপত্তির মূল কারণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তভাবেই থামিয়ে দিয়ে বললেন যে এ ব্যাপারে তাঁর নিজের তেমন আপত্তি নেই, কারণ সাহিত্য ও সিনেমা দুটি আলাদা মাধ্যম, দুটি মাধ্যমের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুই আলাদা। রবীন্দ্রনাথের সিনেমা সম্পর্কে ধারণা এই ফটনা থেকেও আন্দাজ করা যায়।

উল্লেখ্য, এই ঘটনার আগে রবীন্দ্রনাথ মস্কোয় গিয়ে সের্গেই আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটেলশিপ পটেমকিন’ ছবিটি দেখেছিলেন। তিনি সিনেমা পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতেও চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আইজেনস্টাইন ওই সময়ে মস্কোতে ছিলেন না। আইজেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা কতাত আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের সিনেমার প্রতি আগ্রহ, নতুন মাধ্যমের প্রতি উৎসাহ বলেই ধরতে হয়।

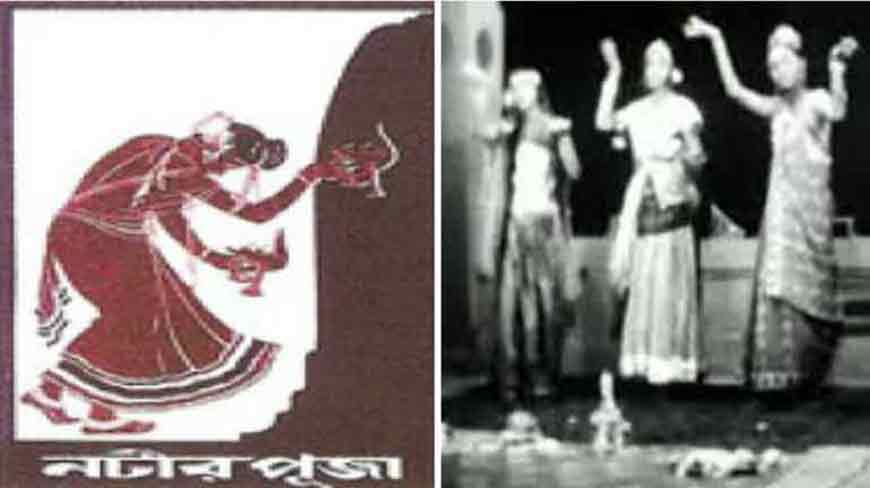

রবীন্দ্রনাথ ৬৭ বছর বয়সে ছবি আঁকায় মন দিয়েছিলেন। এরও প্রায় বছর তিন পর তিনি সিনেমা বানাতে উৎসাহী হন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বহু কাহিনি নিয়ে ছবি হয়েছে কিন্তু প্রথম ও শেষ বারের মতো তিনি সিনেমা পরিচালনা করেন নিজের নাটক ‘নটীর পূজা’ নিয়ে। ঘটনাটিকে এই উপমহাদেশের একটি অন্যতম ঘটনা বলা যায়। তিনি নিজে যে সিনেমা মাধ্যমটির প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তা আগের কয়েকটি ঘটনার মধ্যেও স্পষ্ট। ‘নটির পুজা’ পরিচালনার আগেও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড তাঁর ‘তপতী’ অবলম্বনে যে ছবিটি করেছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে সেই ছবির শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই তিনি নতুন এই শিল্প মাধ্যমটির বিপুল সম্ভবনা টের পেয়েছিলেন। চলমান ছবির গতিপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে তাঁর উৎসাহ ছিল যথেষ্ট।

‘পূজারিণী’ কবিতার আধারে রবীন্দ্রনাথ ‘নটির পুজা’ নাটকটি লিখেছিলেন। নিউ থিয়েটার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্য। রবীন্দ্রনাথও মঞ্চায়নের ভঙ্গিতে নাটকটি চলচ্চিত্রায়িত করতে রাজি হন। চলচ্চিত্র নির্মানের আগে প্রযোজক বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চুক্তি হয়েছিল ওই চলচ্চিত্রের লভ্যাংশের অর্ধেক শান্তিনিকেতনের জন্য দান করতে হবে। সেই প্রস্তাব মেনেই নটীর পূজা চলচ্চিত্রের কাজ শুরু হয়। প্রায় ৭০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পরিচালনা করলেন একটি চলচ্চিত্র। চলমান ছবি কথা বলবে, এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল আর চলচ্চিত্র যখন বিকশিত হচ্ছে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সিনেমা পরিচালনা করলেন।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও’র ১ নম্বর ফ্লোরে মাত্র ৪ দিন শুটিং করে এ চলচ্চিত্রের নির্মান কাজ শেষ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ চলচ্চিত্রটি পরিচালনার পাশাপাশি একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ও করেন। নটীর পূজা-র ক্যামেরাম্যান ছিলেন নিতেন বসু। সঙ্গে ছিলেন ইউসুফ মুলাজী। আর সম্পাদনায় ছিলেন সুবোধ মিত্র। কবিকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়েছিলেন সুবোধ মিত্র। তার চেয়ারে বসেই কবি সম্পাদিত ফিল্মগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

চলচ্চিত্রটি সেন্সর সার্টিফিকেট পায় ১৯৩২ সালের ১৪ মার্চ। এর দৈর্ঘ্য ছিল ১০ হাজার ৫৭৭ ফুট। নটীর পূজা ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ কলকাতার ‘চিত্রা’ পরবর্তীতে মিত্রা সিনেমা হলে মুক্তি পায়। নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন তাই ছবিটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে। কিন্তু ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে অসফল হয়। ছবিটির ব্যর্থতার জন্য মঞ্চায়নের ভঙ্গিতে চলচ্চিত্রায়ণের পদ্ধতিই যে দায়ী সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝেছিলেন। অন্যদিকে প্রযোজক বীরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের শুটিং করাকেই এই ছবির বাণিজ্যিক ব্যর্থতার কারণ হিসেবে মনে করেছিলেন। তবে সেসময় অনেক চলচ্চিত্র সমালোচকই ছবিটির নান্দনিক মূল্যের প্রশংসা করেন। ছবিটি বানিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আর কোনও চলচ্চিত্র পরিচালনা কিংবা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন ললিতা সেন, সুমিতা চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার প্রমুখ। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শব্দ গ্রহণ করেন মুকুল বসু। তবে চলচ্চিত্রের কলাকৌশল ও রীতিনীতি কতটা অনুসৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ ‘নটীর পূজা’ চিত্রের প্রিন্ট চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে।

১৯৪০ সালে নিউ থিয়েটার্সে আগুন লেগে গেলে অনেক ছবির প্রিন্টের সঙ্গে নটীর পূজার নেগেটিভও পুড়ে যায়। এখন শুধু একটি আংশিক ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম রাখা আছে রবীন্দ্র ভবনে। তবে রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য সেই খড়ের চালের গোলঘরও হারিয়ে গিয়েছে চিরদিনের জন্য।