সিনেমা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে শুধুমাত্র সাহিত্য কোনও মননশীল বক্তব্যের স্থায়ী বাহন হতে পারে না। সিনেমা স্থান থেকে কালে অনায়াসে যাতায়াত করে, একই দৃশ্য ও শব্দের ধারাবাহিক মূর্ত নিরপেক্ষ বিমূর্ত চেতনা হয়ে ফুটে ওঠে। সিনেমা যে সাহিত্যের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী মাধ্যম তা কেবল এজন্যই নয়, তার চলার পথ যেমন অসংখ্য তেমনই জীবন মরণের সীমানা ‘ছাড়ায়ে’ও সে শত রঙ-রূপ ফুটিয়ে তোলে। সিনেমার অবজেক্টিভ রিয়্যালিটির সাবজেক্টিভ এক্সপ্রেশন ধরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনুভবের মেরু থেকে প্রযুক্তির তুষারে চলে যাই। স্থান ও কালের অবস্থানানুপাতের দ্রুত পরিবর্তন ও সম্পাদনার কারণেও সিনেমা ধারাবাহিক, গতিময়, বিচিত্র। শিল্পগত কলাকৈবল্য ছাড়াও এগুলি সিনেমার উৎকর্ষতা ও গুণগত মানের পরিচায়ক।

সিনেমা একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম বা আরও কিছু সেই ভাবনা তো বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকেই মাথাচাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীতে সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিকের হাত ধরে অন্য ধরণের সিনেমা নির্মাণের প্রস্তুতি পর্ব প্রায় সাড়া হয়ে যায়। বলা বাহুল্য পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা সিনেমার নির্মান-ভাবনা অন্য দিকে মোড় নেয়। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর নির্মাণ-ভাবনা থেকে শুরু করে শিল্পরূপ, পাশাপাশি ছবিটির অভাবনিয় সাফল্য বোধসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ছবির পরিচিতি ঘটায়। কেবলমাত্র সত্যজিৎ নন, তাঁর সমসাময়িক বাংলা চলচ্চিত্রের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনও প্রায় একই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে পা রেখেছিলেন। একই সময়ে এই তিনজনের সৃষ্টির উড়ানে চেপেই বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প বিশ্ব চলচ্চিত্রের আসরে গৌরবময় আসন পায়।

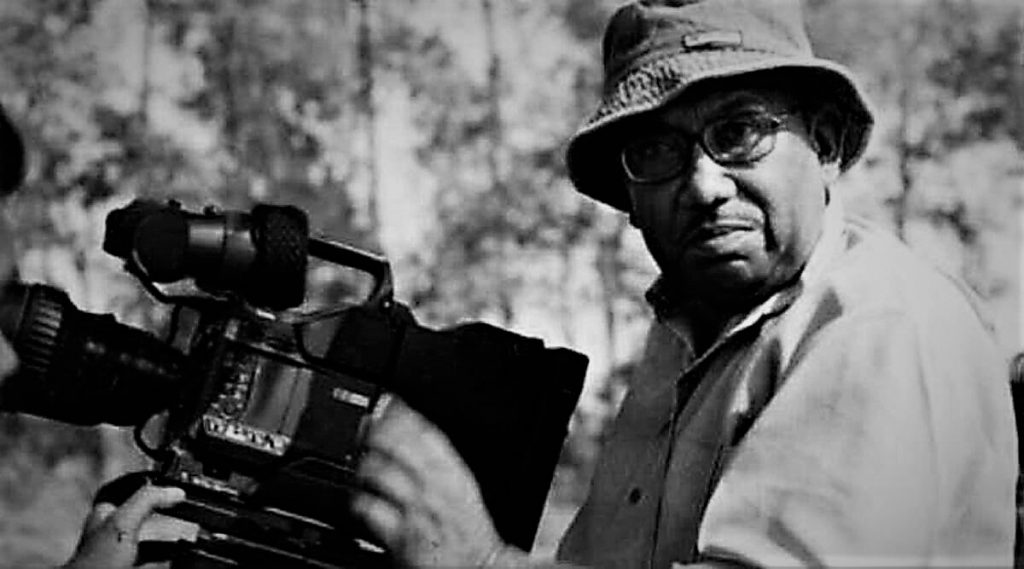

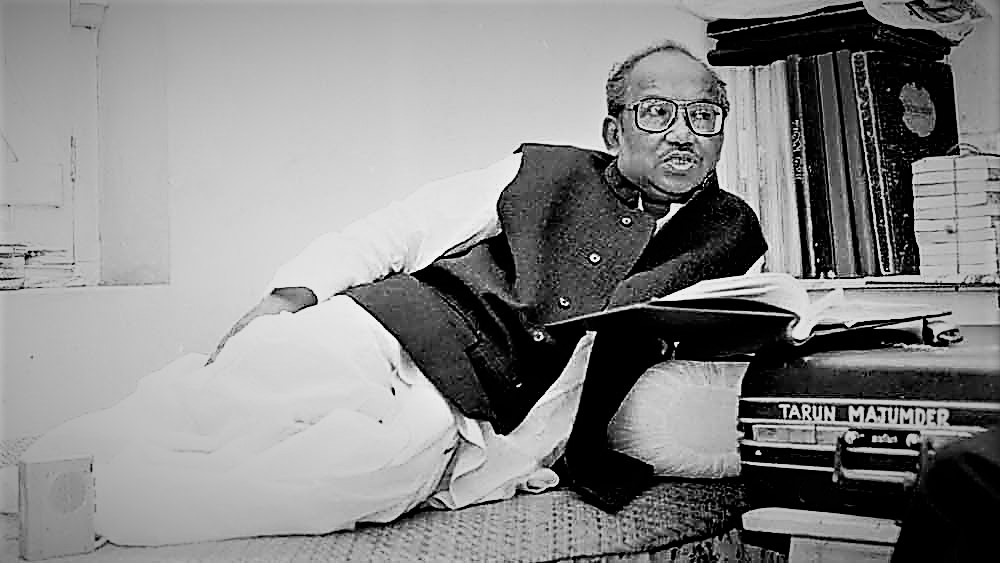

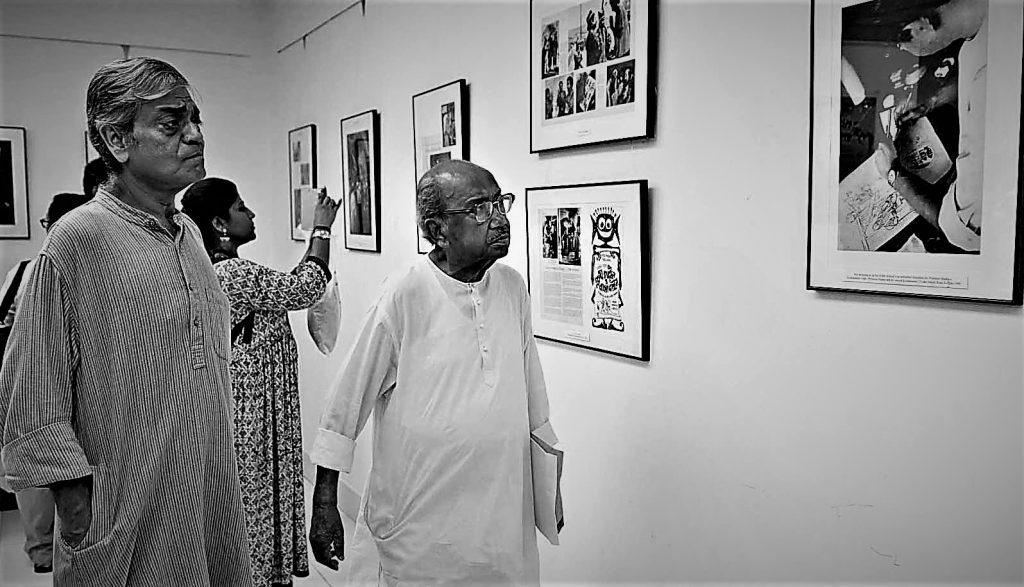

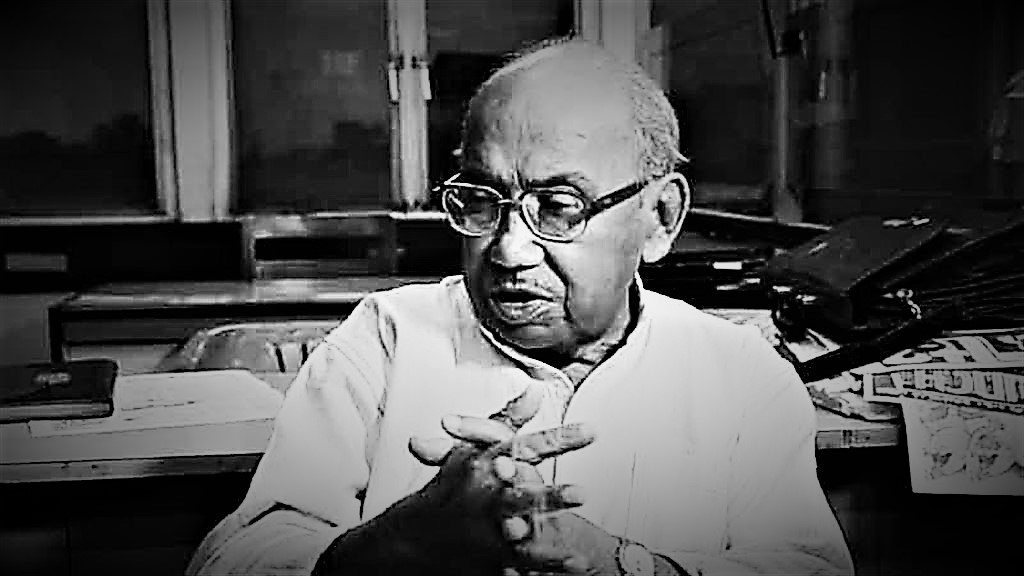

বাংলা ছবির সেই নতুন অধ্যায়ের সুচনায় কেবল এঁদের নয় উচ্চারণ করতে হয় আরও অনেকের কথা যারা শুধু ছবি তৈরির জন্যই নয়, পাশাপাশি বিচিত্র বিষয় ভাবনাতেও নজির রেখেছেন। বহুচর্চিত সমান্তরাল সিনেমা-র বাইরে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তরুণ মজুমদার (Tarun Majumder)। যিনি খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন সংস্কৃতিমনা বাঙালির রুচি কোন ধরনের সিনেমায়, অথচ জনরুচির সিনেমা নির্মাণে তিনি যে চলচ্চিত্র জীবনে কোন সমঝোতা করেছেন এমনটাও নয়। তিনি সেলুলয়েডে এনেছেন বাংলার সেরা সাহিত্যিকদের। একে একে উপহার দিয়েছেন ‘একটুকু বাসা’, ‘আলোর পিপাসা’, ‘বালিকা বধূ’, ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’, ‘পলাতক’, ‘ফুলেশ্বরী’-র মতো জনপ্রিয় ছবি। যে সব ছবিতে বাঙালি দর্শকদেখেছেন সমাজের আনাচে কানাচের মানুষদের গল্প।তরুণ মজুমদারের সিনেমার সহজ রসায়ণ ভালো গল্প ও মন ছোঁয়া গান। এই রসায়ণে সংসার সীমান্তে, গণদেবতা তার উল্লেখযোগ্য কাজ। অন্যদিকে ভালোবাসা ভালোবাসা, দাদার কীর্তি, আলো দেখতে দর্শক টিকিট কাউন্টারে ভিড় করেছে।

মফঃস্বলের ছেলে তরুণ মজুমদার (Tarun Majumder) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের ছাত্র হলেও ফিল্মমেকিং-এর ওপর বরাবরই তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরই সিনেমা দুনিয়ায় পা বাড়িয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর প্রথম ছবি মুক্তি পায়, উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত ‘চাওয়া পাওয়া’ ছবিটি। তবে এই ছবিটির পরিচালনায়‘যাত্রিক’ নামের একটি গোষ্ঠী। যাঁর সদস্য ছিলেন শচীন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের এবং তরুণ মজুমদার। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ‘যাত্রিক’-এর সঙ্গেই ছবি পরিচালনা করেছেন তিনি। তার পর আলাদা ভাবে ছবি করা শুরু করেন। ১৯৬২ সালে যাত্রিকের পরিচালনাতেই ‘কাঁচের স্বর্গ’ মুক্তি পায়। এতে দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবির জন্য প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার পান তরুণ মজুমদার। যাত্রীক পরিচালিত শেষ ছবি পলাতক (১৯৬৩)। এর পর নিমন্ত্রণ, সংসার সীমান্তে, ভালবাসা ভালবাসা, আপন আমার আপন, গণদেবতা, দাদার কীর্তি, পরশমণি, বালিকা বধূ, অমর গীতি, পথভোলা, কুহেলি, ঠগিনী, ফুলেশ্বরী, মেঘমুক্তি, আগমন, অমর গীতি, শ্রীমান পৃথ্বীরাজের মতো বহুল প্রশংসিত ছবি পরিচালনা করেছেন তরুণ মজুমদার।

তরুণ মজুমদারের সিনেমার গল্পে একাধিকবার উঠে এসেছে বাল্য বিবাহ। এক বালিকাকে সামাজিক চাপে পড়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করা, তারপর সংসার নামক বোঝা তার উপর চাপানোর চেষ্টা, স্বামী এবং স্ত্রীর সংজ্ঞা না বুঝেই সারাজীবনের এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার এই প্রথার নানা রমকের দিককে তুলে ধরে সামাজিক পরিস্থিতি নিয়েই হয়ত সকলকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। নাবালক থেকে সাবালকের কোটায় দাঁড়িয়ে থাকা সরল এক মনে কোণার্কের রতিভাস্কর্য দেখে নিমেষে হওয়া প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়েই দর্শকমন বুঝে গিয়েছিলেন পরিচালকের অসামান্যতা ঠিক কতটা। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি রূপান্তরণে সেই নদীর চড়ে বসে চিনি আর অমলের গান আর আকাশের চাঁদ, ‘বড়ে আচ্ছে লগতে হ্যায়, ইয়ে ধরতি, ইয়ে নদীয়া, ইয়ে র্যায়না অউর?’ আর সেই আকাশবাণীর মত দূর থেকে ভেসে আসা ‘ও মাঝি রে…’ সেই আবহ কি কখনও ভুলতে পারবেন আপামর সিনেপ্রেমীরা?

শুধুমাত্র প্রেম নয়, দেশপ্রেমও বরাবর অগ্রাধিকার পেয়েছে তরুণ মজুমদারের ছবিতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে গণদেবতা মূলত ১৯২০ সালের ইংরেজ শাসনে শিল্পায়ন প্রভাবে ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ধ্বংস হওয়ার কাহিনি। বাণিজ্যিক ভাবে সফল ছবির সঙ্গে সঙ্গেই সেলুলয়েডে এক অনন্য নজির তৈরি করেছিলেন তিনি। একদিকে আংটি চাটুজ্জের ভাই-এর গল্প পলাতক, অন্যদিকে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারানো বাবা মেয়ে আর কাকার নিরন্তর বেঁচে থাকার লড়াই আর তার জন্য ঠগবাজিকেই পেশা করে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' কনসেপ্টকে তুলে ধরা 'ঠগিনী' দুটিই সমাজের দুটি আলাদা বাস্তবকে তুলে ধরে। আবার গ্রামীণ বাংলার কবিগানকে পরিচালক যেখানে তুলে ধরেছেন 'ফুলেশ্বরি'তে, সেখানেই বাংলার কিংবদন্তী টপ্পা শিল্পী নিধুবাবুর জীবনী অসাধারণ দক্ষতায় উঠে এসেছে তাঁর 'অমর গীতি'তে। গান গাওয়ার জন্য ত্যাজ্যপুত্র করে দেওয়ার পর অভিমানের মেঘমুক্তিথেকে গান দিয়েই অজ পাড়া গাঁ-এর ব্যাথিত নারীদের বেঁচে থাকার যেমন আলোদেখান তেমনি আবার নিয়ে যান চাঁদের বাড়ি'তে। হয়ত তাই কখনও না মেটা আলোর পিপাসা’য়বাঙালি দর্শক গেয়ে ওঠেন, 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিও না সরায়ে'।

7 Comments

তরুণ বাবুর ওপর গত দুদিনে বেশ কয়েকটি লেখা পড়লুম, সবই তো একই রকম, অন্য কথা তো কেউ কিছুই বললেন না, তবু আপনি একটু সরে গিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, তবে লেখাটি আর একটু বড় হলে মনে হয় আপনার কথাটি ভালভাবে ধরা পড়তো, আপনি সেভাবেই শুরু করেছিলেন।

ভূমিকাটা পড়তে বেশ লাগছিল, মনে হল খুব তাড়াহুড়ো করে ছেড়ে দিলেন, মূল লেখার চেয়ে ভূমিকাটাই খুব মূল্যবান হত।

অতি সুপাঠ্য

মন ভরে গেল !!

চমৎকার লেখা

বাঃ খুব ভালো লাগলো

ভালো লেখা কিন্তু overestimated