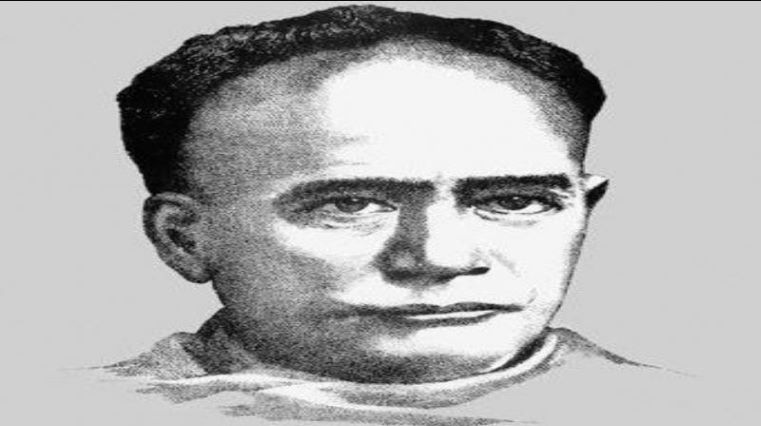

আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুশো এক তম জন্মদিন। দুশো বছর ধরে তিনি আমাদের সেরা সমাজ সংস্কারক। নিজেকে নিঃস্ব করে প্রাণপাত করেছিলেন শিক্ষার বিস্তার, নারীশিক্ষার প্রসার ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য। এর মধ্যে বিধবা বিবাহ ছিল বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বৈপ্লবিক কাজ। যখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র ৩৪ বছর, তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর আন্দোলন। যার ফলশ্রুতি ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ। আর প্রথম বিধবা বিবাহ সেই বছরেরই ৭ই ডিসেম্বর। বিবাহ বাসর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। ঠিকানা ১২ নং, সুকিয়া স্ট্রীট। সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগর ১০,০০০ টাকা খরচ করেছিলেন। নিমন্ত্রিত ছিলেন সমাজের নানা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। ব্রিটিশ প্রশাসনকে পুলিশের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ভিড় সামলাতে আর বিধবা বিবাহ বিরোধীরা ঝামেলা করতে পারে এই আশঙ্কায়। ৮০০ নিমন্ত্রনপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁর বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন এই মহৎ কাজের জন্য। পাত্র ছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রকৃত পদবী ভট্টাচার্য্য। পিতা রামধন তর্কবাগীশ, নিবাস খাঁটুরা, চব্বিশ পরগণা। সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র। তারপর ঐ কলেজেই সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপনা। ১৮৫৫ সালে মুর্শিদাবাদে জজপণ্ডিত হিসাবে নিয়োগ। পাত্রী কালীমতি দেবী। বয়স মাত্র ১০ বছর।

কে এই কালীমতি দেবী? কালীমতি দেবী হলেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত পলাশডাঙা গ্রামের স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। তখন অবশ্য সোনামুখী থানা বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালীমতি দেবীর মায়ের নাম লক্ষ্মীমণি দেবী। তিনি ছিলেন নদীয়া জেলার শান্তিপুরের আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ব্রহ্মানন্দ তাঁর কন্যা কালীমতির বিবাহ দিয়েছিলেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট বাহিরগাছি গ্রামের রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। কালীমতির তখন বয়স ছিল চার বছর। ছয় বছর বয়সে কালীমতি বিধবা হন। স্বামী মারা যাবার পরেও কালীমতি শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ গত হয়েছেন। মা লক্ষ্মীমণি শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের কষ্ট দেখতে না পেরে নিজের কাছে এনে রাখেন। একে তো লক্ষ্মীমণি নিজেই বিধবা, তার ওপর বালিকা বিধবা কন্যাকে নিয়ে কষ্টেই দিনাতিপাত করতে হতো। পলাশডাঙায় লক্ষ্মীমণি দেবীর প্রতিবেশী ছিলেন দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। কর্মজীবনে দুর্গাদাসবাবু ছিলেন কলকাতার আইন ব্যবসায়ী। থাকতেন কলকাতার বেলতলায়। সেই সূত্রে দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ ও বন্ধুত্ব। দুর্গাদাসবাবু বিদ্যাসাগরকে এই বিধবা কন্যার হদিশ দেন। সেই যুগে কোন ছেলে বিধবা বিবাহ করবে, এমন যেমন ভাবা যেত না, তেমনি কোনও পরিবার তাদের বিধবা মেয়েকে আবার বিয়ে দেবে; তা ছিল তাদের চিন্তার অতীত। যাইহোক বিদ্যাসাগর নিজে আসেন পলাশডাঙা গ্রামে। এসে চারদিন ছিলেন দুর্গাদাসবাবুদের বাড়িতে। এমনই দাবী করেন দুর্গাদাসবাবুর বংশধরগণ। লক্ষ্মীমণি দেবী রাজি হন তাঁর বিধবা কন্যা কালীমতির দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে। এই সিদ্ধান্ত কম বৈপ্লবিক ছিল না। সাধারণ এক পড়াশোনা না জানা মহিলা কোথা থেকে যে এতো সাহস পেয়েছিলেন! সমাজপতিদের রক্তচক্ষু ও এতদিনের সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। হয়ত বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠত যদি লক্ষ্মীমণি দেবী তাঁকে পলাশডাঙা থেকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতেন।

ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে আজও লক্ষ্মীমণি দেবী বা কালীমতি দেবীর ভগ্ন ভিটে পলাশডাঙা গ্রামে বর্তমান। বর্তমানে পলাশডাঙা গ্রাম সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। আজও গ্রামে গেলে দেখা মিলবে লক্ষ্মীমণি দেবীর ষষ্ঠ পুরুষ বিশ্বনাথ মুখার্জী, অসিত মুখার্জী, অনুপ মুখার্জী ও গৌতম মুখার্জীদের সঙ্গে। এই বংশের নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন কিশোর পাঠ্য ‘বীরসিংহের সিংহ শিশু’। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, “এই অংশ লিখেছি সেই পলাশডাঙা গ্রামে – ব্রহ্মানন্দ ভিটার কাছে বসে। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে – এই গ্রামেরই এক নারী কুসংস্কারের বেড়া – জাল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন”। কিন্তু সেদিনের কোনও লেখকের কলমে লক্ষ্মীমণি দেবীর এই সাহসী পদক্ষেপের কথা সেভাবে ফুটে ওঠেনি। নয়নবাবু সম্পর্কে কালীমতি দেবীর ভাই অথবা ভ্রাতৃস্পুত্র হবেন। লক্ষ্মীমণি দেবীর ভিটেতে কেবলমাত্র ভগ্ন প্রাচীর এবং তার সংলগ্ন দুটি প্রবেশদ্বার বর্তমান। সেগুলোও আগাছা ও আবর্জনায় ম্লান। বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের জনগন যদি সচেষ্ট হন তাহলে এই দুই সাহসী নারীর স্মৃতি রক্ষা পাবে।